1400. Penjinakan

17-03-2024

Ada yang menunjuk anjing adalah salah satu hewan yang pertama-tama dijinakkan manusia. Menjadi jinak bagi manusia adalah tidak hanya menjadi akrab dan tidak melawan, tetapi juga kalau bisa membantu. Membantu entah dalam hal apa. Berkembangnya pertanian-pun bisa dianggap sebagai bagian dari penjinakan bermacam tanaman liar. Bermacam ‘tertib-tatanan’ juga bisa dihayati sebagai sebuah penjinakan. Chaos-pun perlu dijinakkan sehingga menjadi ‘kosmos’. Bagaimana sebuah axis-mundi membantu menjinakkan chaos-nya alam semesta. Tetapi dari bermacam perjalanan sejarah manusia, ada satu yang nampaknya sangat sulit untuk dijinakkan, manusia itu sendiri. Mungkinkah karena manusia mempunyai imajinasi? Yang kadang tak jauh dari film Sucker Punch (2011), misalnya. Atau karena hasrat akan kuasa yang tak pernah mati seperti digambarkan oleh Nietzsche? Atau seperti dikatakan oleh Abraham J. Heschel dalam Who Is Man? (1965), teori tentang bintang tidak akan mengubah esensi tentang bintang, tetapi teori tentang manusia bisa mengubah manusia secara eksistensial?

Mengapa rejim monarki bisa bertahan lama? Apakah karena ‘yang banyak’ itu berhasil ‘dijinakkan’ dengan bermacam sihir-nya? Ataukah juga hikayat kapitalisme vs sosialisme/komunisme itu adalah juga soal ‘siapa menjinakkan siapa’? Jika ada yang berpendapat di penghujung abad-19: “berilah sesuai kemampuan dan terimalah sesuai dengan kebutuhan”, Abraham Maslow pada tahun 1943 mengajukan teori tentang hirarki kebutuhan. Atau di sekitar Revolusi Bolshevik sedang merangkak, berkembang di belahan dunia lain: “Fordisme”. Selain soal ‘rantai produksi’ adalah juga bagaimana upah dari pekerja dinaikkan sehingga para pekerja itu mempunyai kemampuan untuk membeli yang ia terlibat dalam produksi: mobil. Istilah ‘Fordisme’ sendiri dipakai pertama kali oleh Gramsci di tahun 1934.

Atau setelah lebih dari 100 tahun Revolusi Bolshevik, bolehkan kita bertanya, masih relevankah analisis kelas itu? Tentu masih sangat relevan. Tetapi, apakah perjuangan kelas masih menjanjikan? Tidak mudah menjawab ini sebab apakah akan muncul perjuangan kelas jika kesadaran akan kelas sudah begitu tipisnya? Kesadaran kelas yang sudah ‘dihajar-dijinakkan’ dari bermacam arahnya? Atau bahkan bisa ditanyakan: apa yang dimaksud dengan kelas itu? Apakah kelas hanya berarti dalam konteks Marxian saja?

Ada yang bilang kesadaran kelas hanya akan berkembang dalam sebuah perjuangan kelas. Jadi bukan masalah telur-ayam, tetapi masuk saja –nyemplung, dalam pergerakan maka kesadaran kelas akan semakin berkembang. Tetapi siapa yang akan memulai perjuangan kelas? Yang merebak adalah ‘perjuangan individu’, lihat bagaimana larisnya para motivator itu atau buku-buku self-help. Depolitisasi yang sudah berlangsung sejak 50 tahun lalu itu memang sudah begitu mengikis kemampuan dalam menghayati suasana ‘sana-mau-ke-sana, sini-mau-ke-sini’, meminjam istilah si-Bung. Depolitisasi, kalau meminjam pendapat Carl Schmitt, merayap merebak karena ‘yang politikal’ semakin menghilang. Apa yang membuat politik itu ada –the political, yaitu pembedaan antara lawan dan kawan ternyata semakin melenyap.

Jika kita sering mendengar frasa ‘melawan lupa’, apakah itu bisa kita hayati juga sebagai ‘melawan penjinakan’? ‘Melawan penjinakan’ yang dalam praktek adalah juga ‘melawan depolitisasi’? Dan itu adalah soal bagaimana merasakan adanya sebuah perjuangan, sebuah pergerakan –bahkan jika itu katakanlah dalam nuansa ‘generik’-nya. Dalam apapun bentuk perjuangan, pada titik tertentu ketika penghayatan akan ‘lawan-kawan’ itu muncul, dari situlah potensi berkembangnya kesadaran kelas akan semakin membesar pula. Mungkinkah ini akan muncul juga sebagai hasil dari bacaan hal kongkret yang mengandung kontradiksi itu? Karena bagaimanapun juga pergerakan-perjuangan pastilah tidak di ruang kosong.

Tetapi bagaimana jika perjuangan atau pergerakan itu ternyata jatuh dalam perangkap ‘utopia’ saja? Dari Machiavelli kita bisa belajar tentang “rakyat lebih jujur dalam cita-cita mereka daripada para bangsawan, karena para bangsawan ingin menindas rakyat, sedangkan rakyat menginginkan untuk menghindari penindasan.”[1] “Utopia” atau katakanlah suatu imajinasi liar bagaimanapun akan bisa lebih dihindarkan ketika intersubyektifitas dapat berlangsung dalam kesetaraan. Atau paling tidak mendekati. Dan bagaimana jika dalam dinamika itu perlahan menyelusup ‘kesadaran kelas’, paling tidak mulai sadar bahwa ada ‘kelas penindas’ dan ‘kelas tertindas’, seperti kutipan pendapat Machiavelli di atas? Atau yang lebih ‘lunak’, tiba-tiba muncul kesadaran adanya ‘kelas pe-ngibul, tukang ngibul, asal mangap, asal njeplak’ dan ‘kelas yang dikibuli terus-menerus’? Jika dinamika sudah sampai di situ, bukankah itu adalah juga sebuah momentum? Itulah mengapa dalam beberapa kesempatan diberikan apresiasi tinggi pada model kampanye seperti Desak Anies itu. Benih-benih perlawanan terhadap depolitisasi semakin nampak dari hari ke hari. Semakin nampak bagaimana penjinakan semakin terkuak dengan sendirinya, dan mulai ‘tidak-jinak’ lagi. Berani bicara tidak hanya dalam bentuk pidato atau pernyataan atau presentasi, tetapi hadir dalam sebuah intersubyektifitas yang intens, dan … spontan. Yang seperti ini akan bergulir seperti sebuah spiral yang akan semakin membesar tidak hanya dari jumlah, tetapi juga bangunan ‘elan-vital’-nya. *** (17-03-2024)

[1]Niccolo Machiavelli, Sang Penguasa, Penerbit Gramedia 1987, hlm. 40

1401. Fasisme Global Sebagai Tantangan

19-03-2024

Jika kita mengikuti pemikiran tentang ‘gelombang krisis modernitas’ dari Leo Strauss (sekitar tahun 1950-an) maka kita mesti memasukkan potensi ada-berkembangnya fasisme. Pendapat Leo Strauss memang semestinya dipahami sebagai sebuah ‘aksi-reaksi’. Modernitas gelombang pertama diawali oleh salah satu tokoh utamanya: Machiavelli (1469-1527). Machiavelli mengambil posisi sebagai ‘yang berseberangan’ dengan langgam dominannya pengaruh gereja –terutama katolikisme, Abad Pertengahan di Eropa sana. Pada perjalanannya, ekonomisme kemudian mendominasi rasa-merasa soal politik. Keutamaan, virtue –atau katakanlah ‘manusia ideal’ menurut gereja waktu itu, kemudian digeser oleh ‘kepentingan diri’, dan perlahan komunitas-pun digeser oleh ‘pasar’. Celakanya, yang berkepentingan-diri itu adalah manusia-manusia Machiavellian. Maka menurut Leo Straus, ekonomisme kemudian menjadi ‘machiavellisme yang menua’ atau ‘Machiavelli menumpuk harta’. Krisis modernitas gelombang pertama itu kemudian mewujud sebagai ‘kapitalisme-liberal’. Dalam semangat manusia yang sudah mampu menguasai alam.

Bahkan tidak hanya alam, tetapi manusia-manusia-pun dianggap sebagai benda yang dapat diperdagangkan. Ada masanya ketika kekayaan itu berbanding lurus dengan jumlah budak yang dipunyai. Kegelisahan ini kemudian memicu juga munculnya gerakan ‘romantisisme’. Sebelumnya Jean-Jacques Rousseau (1712-1778) sudah membangun reaksinya terhadap ‘ugal-ugalan’-nya gelombang modernitas pertama yang dibuka oleh Machiavelli itu. Kalau Machiavelli, Thomas Hobbes (1588-1679) berangkat dari ‘manusia apa adanya’ yang penuh ‘kegelapan’, Rousseau berangkat dari pendapat bahwa pada dasarnya manusia itu baik. Manusia bisa bersepakat untuk hal-hal baik, maka Rousseau juga dikenal sebagai pendorong ‘kontrak sosial’. Modernitas gelombang kedua ini kemudian mendorong berkembangnya apa yang kita kenal sekarang ini sebagai sosialisme. Bagi Leo Strauss, ‘bablasan’ dari apa yang dimulai oleh Rousseau itu adalah komunisme, manusia mengendalikan manusia lainnya. Tetapi baik ‘kapitalisme liberal’ maupun ‘komunisme’ masihlah sama-sama ada dalam ranah ‘ekonomisme’.

Modernitas gelombang ketiga dibayangkan Leo Strauss berangkat dari Nietzsche (1844-1900), terutama soal ‘superman’ (ubermensch) dan ‘manusia kerumunan’ –‘last man’. Dan ‘bablasan’-nya –krisis modernitas gelombang ketiga, adalah fasisme. Fasisme yang sudah tidak ada urusannya dengan ekonomisme lagi, tetapi terkait dengan penguasaan alam dan manusia. Maka jika kita memakai istilah Cardoso (sekitar tahun 1970-an) terkait dengan pakta dominasi primer dan sekunder, dan saat itu yang menjadi ‘pakta dominasi primer’-menurut Cardoso, adalah kapitalisme (global), bagaimana jika sudah berkembang menjadi fasisme (global)? Maka jika ada pemimpin di satu republik sukanya lempar-lempar bingkisan dari jendela mobil yang berjalan pelan pada rakyatnya, dan kemudian nampak begitu menikmati bagaimana khalayak berebut bingkisan itu, dan itu dilakukan berulang-dan-berulang meski sudah dikritik, jangan-jangan ia begitu menikmati ada di ‘pakta dominasi sekunder’ yang kemudian tanpa beban lagi ikut terlibat dalam menebar ‘moralitas-budak’ di rakyat yang dipimpinnya. Senang jika rakyat yang dipimpinnya hanyalah sebuah ‘kerumunan’ belaka. Dan masih banyak lagi contoh bagaimana ia sebagai pemimpin justru sedang mengusahakan penguasaan (kekayaan) alam dan juga penguasaan manusia-manusianya. Melalui ‘politik skandal’ yang dikatakan oleh Manuel Castells sebagai yang akan dominan dalam Revolusi Informasi ini, ia beternak penjilat. Penjilat yang sebenarnya juga ‘prototipe’ dari ‘moralitas-budak’, komplit sebagai tontonan tiada henti di depan rakyatnya sebagai bagian dari ‘pembiasaan’. ‘Politik skandal’ yang kita kenal juga sebagai ‘sandera kasus’ itu. Masih mau dipimpin oleh ‘pemimpin’ macam itu yang justru sedang (menjalankan tugas sebagai kacung untuk) menjadikan yang dipimpinnya ada sebagai budak saja? Apakah memang kehormatan sudah melenyap? *** (19-03-2024)

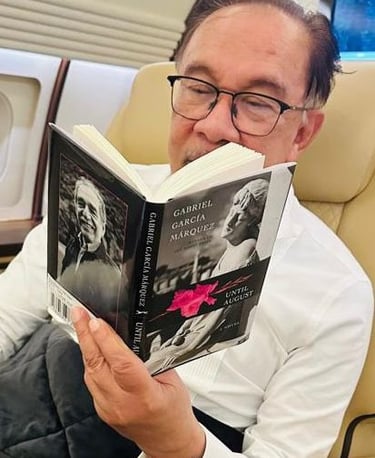

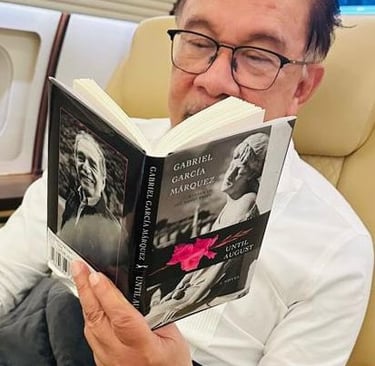

1402. Anwar Ibrahim

22-03-2024

Tanggal 16 Maret lalu Anwar Ibrahim, PM Malaysia mengunggah di akun twitter-nya foto saat membaca buku, novel Gabriel Garcia Marques, Until August.[1] Hal biasa saja sebenarnya. Tetapi yang menarik adalah komentar-komentarnya. Jika foto itu adalah juga sebuah tampilan, maka komentar-komentar itu sebenarnya bisa di-kelompokkan dalam tiga kelompok, kelompok yang menghayati foto itu dalam modus ‘tahap mitis’, ‘tahap ontologis’, dan ‘tahap fungsionil’ –jika berdasarkan pemikiran Van Peursen dalam Strategi Kebudayaan. Seperti dicontohkan Van Peursen, sebuah danau dengan latar belakang pegunungan bisa dilukis secara berbeda antara yang menghayatinya dengan modus ‘tahap mitis’, ‘tahap ontologis’, dan ‘tahap fungsionil’.

Bagi Van Peursen ‘tahap-tahap’ di atas bukanlah sebuah anak tangga dimana ada yang lebih rendah atau lebih tinggi, tetapi bahkan dalam diri bisa-bisa ada ketiganya. Kadang kita masih percaya tahayul dalam saat-saat tertentu misalnya, atau menjadi begitu relijius-nya tetapi pada saat bersamaan kita bisa berdiskusi secara rasional. Kadang-kadang pula kita mau saja mengambil langkah-langkah praktis sesuai situasi dalam mengambil sebuah keputusan. Yang dimaksud dengan ‘tahap mitis’ adalah soal ‘keterkurungan’, manusia merasakan dirinya terkepung oleh kekuatan-kekuatan gaib sekitarnya. Dalam ‘tahap ontologis’ keterkurungan itu mengalami keretakan dan manusia mulai merasa bebas untuk meneliti bermacam hal-nya. Filsafat dan ilmu pengetahuan-pun mulai berkembang. Dalam ‘tahap fungsionil’ manusia tidak begitu terpesona lagi oleh lingkungannyya (sikap mitis), ia tidak lagi dengan kepala dingin ambil jarak terhadap obyek penelitiannya (sikap ontologis), tetapi dalam sikap fungsionil manusia mengadakan relasi-relasi baru, suatu kebertautan yang baru terhadap segala sesuatu dalam lingkungannya.[2]

Bagaimana jika kemudian beberapa komentar atas unggahan foto Anwar Ibrahim sedang membaca novel itu, di-screenshot khusus komentar yang mengkaitkan dengan bulan puasa ini tetapi kok yang dibaca justru sebuah novel? Atau misal komentar-komentar soal kecurangan pemilu kemudian di-screenshot yang isinya soal ‘balasan di neraka’ nantinya? Dan komentar-komentar itu ‘dijejer-dibaris’-kan dan diunggah ulang, kira-kira komentar apa yang akan muncul? Jika dilihat lebih jauh lagi, apakah ini –sadar atau tidak, ‘penjejeran atau pembarisan’ screenshot seperti dicontohkan di atas itu juga sebuah ‘eksploitasi’ dari apa yang disebut Amy Chua sebagai ‘an instinct to exclude’?

Ada yang perlu diperhatikan dalam ‘skema’ yang diajukan Van Peursen di atas, yaitu soal ‘bablasan’-nya, di mana ‘bablasan’ sikap mitis akan mewujud dalam ‘magic’, sikap ontologis sebagai ‘eskapisme’, dan sikap fungsionil sebagai ‘operasionalisme’. Dalam ranah politik jaman now, kita bisa melihat ‘olahan’ dari ketiga ‘bablasan’ itu. Semakin nampak bahwa operasionalisme-lah yang menjadi ‘sikap dasar’-nya rejim yang sedang berkuasa, dengan saat bersamaan dikembangkan ‘hantu-magic’ –dalam hal ini di jaman now adalah soal ‘radikal-radikul’ itu, dan dipaksa-lah juga ‘kantong-eskapisme’ untuk berkembang dengan rute tidak-didengar-nya bermacam kritik.

Dari Prakata yang ditulis oleh Soedjatmoko (1976) dalam buku Strategi Kebudayaan itu, maka konsekuensi atau akibat dari ‘olah-eksploitasi’ dari ‘bablasan’ ketiga tahap di atas menjadi semakin jelas. Dalam buku Van Peursen itu menurut Soedjatmoko, kebudayaan dilihat sebagai siasat manusia menghadapi masa depan. Kebudayaan adalah juga suatu proses pelajaran, suatu ‘learning process’, yang terus-menerus sifatnya. Menurut Soedjatmoko, proses pelajaran itu bukan saja kreativitas dan inventivitas merupakan faktor penting, melainkan kedua faktor ini kait-mengait dengan pertimbangan-pertimbangan ethis. Tanpa penilaian ethis ini manusia tidak dapat mengambil tanggung jawab untuk keadaannya, untuk tekhnologi yang dipakai dan diperkembangkannya, maupun untuk struktur-struktur sosial dan bentuk-bentuk organisasinya. Bahkan baginya penilaian-penilaian ethis ini membuka mata manusia untuk melihat kemungkinan-kemungkinan baru yang melampaui keadaan yang ada.[3]

Dan masa depan seperti apa ketika ia dijauhkan dari ‘kategori ethis’-nya? Itulah pertanyaan yang layak diajukan berdasarkan pendapat hampir 50 tahun lalu itu dan situasi yang berkembang bertahun terakhir. *** (22-03-2024)

[1] https://twitter.com/anwaribrahim/status/1768991819436838974

[2] Van Peursen, Strategi Kebudayaan, hlm. 18

[3] Ibid, hlm. 5

1403. Bukan Galapagos

23-03-2024

Sekitar empat-puluh tahun sebelum Arab Spring, kita mengenal adanya Prague Spring, pada bagian pertama tahun 1968. Beberapa tahun sebelumnya, keterlibatan Amerika Serikat dalam Perang Vietnam semakin meningkat. Keterlibatan AS di Perang Vietnam mulai intens kira-kira tidak jauh dari peristiwa tahun 1965 di republik yang harus dibayar dengan korban sampai ratusan-ribu jiwa melayang. Di puncak keterlibatan AS di Perang Vietnam, atau di sekitar tahun-tahun perwakilan republik bertemu dengan para pejabat Bank Dunia, festival musik Woodstock digelar di bulan Agustus 1969, di area tak jauh dari New York. Empat tahun sebelum Thatcher naik sebagai PM –setahun kemudian Reagan naik sebagai presiden AS, dan Thatcher-Reagan mengusung paradigma neoliberalisme, Perang Vietnam berakhir dan jadilah Vietnam bersatu seperti kita kenal sekarang ini. Vietnam bersatu di tahun 1975, dua-tahun setelah kudeta Allende di Chile dengan sebuah sandi operasi-nya: Operasi Djakarta. Setahun sebelum Thacher naik sebagai PM di Inggris sono, Deng Xiaoping naik sebagai pemimpin China menggantikan Ketua Mao yang meninggal di tahun 1976. Sepuluh tahun setelah Thatcher naik dengan paradigma neoliberalisme-nya –juga sepuluh tahun setelah album The Wall dari Pink Floyd dirilis, Tembok Berlin runtuh di tahun 1989. Jerman kemudian bersatu setelah Tembok Berlin yang dibangun tahun 1961 itu runtuh. Setahun kemudian Scorpions merilis lagu Wind of Change dalam album-nya Crazy World (1990). Di sekitar tahun 1989 itu, di China muncul apa yang dikenal sebagai tragedi Tiananmen Square, yang mendorong Deng Xiaoping melakukan ‘perjalanan ke selatan’ di tahun 1992 untuk mendorong ‘keterbukaan dan reformasi’ yang diusungnya sejak ia berkuasa. Delapan tahun setelah lagu Wind of Change, republik mengalami gonjang-ganjing, Pak Harto yang sudah berkuasa 32 tahun itupun harus mengakhiri kekuasaannya, dua-belas tahun setelah Ferdinand Marcos berakhir kekuasaannya setelah hampir 21 tahun berkuasa.

Beberapa hal di atas disebut untuk memberikan gambaran bahwa, katakanlah di periode 1965-1998 misalnya, ketika kita membayangkan untuk ‘tinggal landas’ ternyata dunia di sekitar kita –dekat atau jauh, punya ‘kesibukan’-nya sendiri. Dari adanya konser musik sampai bunuh-bunuh-an. Dari merebaknya istilah ‘globalisasi’ sampai berkembang-meraksasanya ukuran-volume per-harinya ‘pasar keuangan’ dunia. Faktanya memang kita hidup tidak di kepulauan Galapagos. Ternyata kita memang hidup seperti digambarkan oleh si-Bung, ada dalam dunia penuh romantika, dinamika, dan dialektika. Dalam ranah politik, menurut Leo Strauss tindakan politik itu memang bertujuan ‘mempertahankan’ atau ‘merubah’.[1] Dan sayangnya, ‘anak durhaka’ modernitas gelombang pertama seperti dalam bayangan Leo Strauss: kapitalisme liberal, dari perjalanan sejarah dapat dilihat bagaimana ia justru sangat lihai dalam orkestrasi ‘mempertahankan’ dan ‘merubah’ ini. Lihai dalam ber-romantika, dinamika, dan dialektika-nya. Romantikanya: kepentingan diri, dinamika-dialektikanya, krisis dan ekspansi-nya.

Jadi, what is to be done? *** (23-03-2024)

[1] Leo Strauss, What Is Political Philosophy? And Other Studies, The University of Chicago Press, 1988, hlm. 10

1404. Masa Depan Sebagai Kategori Etis

25-03-2024

Judul tulisan diambil dari bagian tulisan Soedjatmoko dalam Prakata buku Strategi Kebudayaan-nya Van Peursen. Prakata tersebut ditulis pada tahun 1976, setahun sebelum kematian Jan Patocka (1907-1977), seorang filsuf Czechoslovakia. Patocka meninggal setelah mengalami perdarahan otak saat interogasi berulang oleh polisi rahasia. Represi yang semakin meningkat setelah invasi Rusia memberangus Prague Spring di tahun 1968. Jan Patocka disebut di sini bukan karena aktifitas kuliah-kuliah bawah tanah-nya dalam periode pasca Prague Spring sampai kematiannya, tetapi adalah soal ‘merawat jiwa’ –care for the soul, yang menjadi salah satu tema utama pemikirannya.

Yang dimaksud dengan etika ini adalah seperti dibayangkan oleh Sidney Hook (1902-1989) –seorang filsuf Amerika yang awal-nya adalah seorang Marxist tetapi dalam periode Perang Dingin kemudian menjadi seorang anti-komunis. Pada masa mudanya Hook pernah jadi murid John Dewey, tokoh pragmatisme Amerika. Di sekitar bulan November 1971, Sidney Hook diundang ke Indonesia untuk memberikan beberapa diskusi, dan dalam sesi tentang Etika, Sidney Hook menandaskan bahwa, “masalah etis yang sesungguhnya, jika seorang membiarkan pengalaman morilnya sendiri, dirumuskan tidak sebagai pertentangan antara baik dan buruk, melainkan pertentangan antara baik dan baik, antara benar dan benar, serta antara baik dan benar.”[1] Sekilas memang nampak nuansa pragmatisme di sini, tetapi ada yang lebih penting untuk dilihat lebih lanjut, bagaimana ‘pertentangan’ itu akan dikelola? Dari sinilah mengapa Patocka khususnya terkait dengan ‘merawat jiwa’ disinggung pada awal tulisan. Masa depan sebagai kategori etis itu adalah soal ‘merawat jiwa’: dimungkinkannya perdebatan antara yang ‘baik dan baik’, antara ‘benar dan benar’, serta antara ‘baik dan benar’.

Jika kita kembali dalam konteks Prakata yang ditulis oleh Soedjatmoko untuk buku Strategi Kebudayaan-nya Van Peursen, maka bisa kita bayangkan bahwa penggalan kalimat Sidney Hook seperti dikutip di atas, ‘jika seorang membiarkan pengalaman morilnya sendiri’ bisa dihayati sebagai hal yang siap untuk mengadakan dialog dalam sikap keterbukaan. Bukan lagi sebagai ‘lingkaran tertutup’ tetapi sudah mengalami ‘keretakannya’, berani masuk dalam ‘tahap ontologis’ dan pada titik tertentu masuk dalam ‘tahap fungsionil’. Maka memang dalam ‘merawat jiwa’ ini akan tidak lepas dari: praksis. Dengan itu pula maka ‘masa depan sebagai kategori etis’ ini akan mempunyai momentum-nya dalam soal ‘memajukan horison’. Atau dalam kata-kata Hannah Arendt, sebuah ‘kelahiran kembali’, re-birth. Ketika tindakan politik yang ada dalam nuansa ‘merawat jiwa’ maka sebuah ‘kelahiran kembali’ adalah sebuah upaya tanpa lelah. Menjadi seorang ‘dissident’ adalah merupakan hal terhormat dalam ‘merawat jiwa’ hidup bersama. Menjadi ‘dissident’ merupakan hal terhormat ketika masa depan dihayati sebagai hal etis. *** (25-03-2024)

[1] Harsja W. Bachtiar, Percakapan Dengan Sidney Hook,Penerbit Djambatan, 1986, cet-3. hlm. 9