1695. Kamera Kesayangan Penguasa

18-06-2025

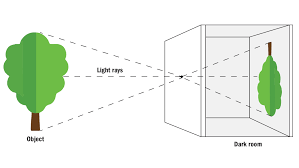

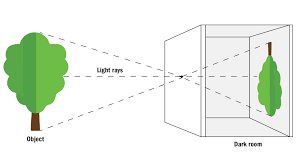

Sering sik-penguasa kemana-mana menenteng sebuah kamera kesayangan, camera obscura. Camera obscura dipakai sebagai metafora oleh Marx tidaklah di ruang kosong, tiba-tiba saja mendadak demen dengan istilah camera obscura tersebut. Marx lahir-besar-dan meninggal di tengah-tengah kebrutalan kapitalisme abad 18-19. Pesannya mungkin bisa kita bayangkan: ketika sik-penguasa selalu menenteng camera obscura, maka itu sebenarnya mengindikasikan sedang terjadi hal brutal di ‘basis’.

Jika bicara soal ‘basis’ maka sebagian besarnya kita bicara soal ‘akumulasi’, soal ‘mencari rejeki’. ‘Akumulasi’ yang dalam ‘kapitalisme awal’ akan mendasarkan diri pada ugal-ugalannya menghisap ‘nilai lebih’. Jika bayang-bayang feodalisme masih lekat, maka tanah-pun akan disewakan juga, dalam hal ini ‘tanah kekuasaan’: jabatan. Rent seeking activities-pun berkembang dengan begitu ugal-ugalannya. Gelombang globalisasi pertama salah satu yang sampai ke republik adalah di masa penjajahan: UU Agraria 1870. Ada yang berpendapat dekade 1970-an adalah gelombang globalisasi baru, seiring naiknya paradigma neoliberalisme. Salah satu yang semakin menampakkan diri adalah volume perdagangan di pasar keuangan menjadi jauh melampaui volume perdagangan komoditas. Berangkat dari Konsensus Washington (1989), sepuluh tahun kemudian David Harvey melihat karakteristik akumulasi di era neoliberalisme itu sebagai accumulation by dispossession, dengan fitur-fiturnya: privatisasi, finansialisasi, manajemen/manipulasi krisis, dan terkait dengan state redistributions. Jadi bisa dibayangkan, ada hikayat rampok-rampokan di sini, di tingkat individu: rampok ‘nilai lebih’ buruh, rampok di pasar oleh ‘kucing-kucing gendut’ itu, dan rampok ‘nilai lebih’ negara. Dari pengalaman di banyak komunitas, negara-bangsa yang berhasil mengendalikan bermacam dimensi perampokkan inilah yang sebenarnya mampu meningkatkan kesejahteraan bersama secara berkelanjutan. Tidak mudah terkejut-kejut ketika kapitalisme mendadak krisis.

Tetapi fokus tulisan ini adalah soal kebrutalan di ‘basis’ dan demennya sik-penguasa akan camera obscura. Camera obscura terus saja ditenteng untuk menjungkir-balikkan realitas brutal di ‘basis’. Bahkan tidak hanya masa sekarang jadi bidikan, tetapi juga masa lalu dan masa depan. Sulitnya lapangan pekerjaan sekarang ini cukup dibuatkan ‘bazar lowongan kerja’, misalnya. Mengapa masa lalu dan masa depan juga terlibat dalam bidikan? Karena segala kenikmatan -bagi yang menikmati, brutalnya ‘basis’ ini tentu ada yang tidak mau kehilangan segala kenikmatan yang sudah dinikmati. Para perampok itu tentu maunya kenikmatan tanpa putus. Masalahnya ‘komunitas perampok’ ini mempunyai potensi besar untuk bertabrakan satu sama lain. Ruang rampok bisa-bisa dirasakan sudah tidak mampu menampung segala hasrat yang bergejolak. Maka apa yang dikenal sebagai imperialism itupun menggoda juga. Intinya, mengambil tata kelola di luar ‘habitat’nya secara sewenang-wenang untuk masuk dalam tata kelola dirinya. Beberapa fitur accumulation by dispossession seperti sudah disebut di atas pada dasarnya juga adalah bentuk imperialisme (baru). Apa yang sebenarnya merupakan ranah negara kemudian ‘dipaksa’ untuk dialih-kelola melalui privatisasi, finansialisasi, manajemen/manipulasi krisis, dan state redistributions. Lihat misalnya bagaimana Proyek Strategis Nasional itu jika dilihat dari kacamata state redistributions dalam konteks di atas. Atau kasus empat pulau di Aceh baru-baru ini. Dan juga tentu, bermacam yang terjadi di Papua, dan wilayah lainnya.

Ada hal besar dibalik penampakan rampok-merampok ini: keadilan-ketidakadilan. Dalam praktek, rampok-merampok inipun kadang sulit dibongkar karena adanya ‘teori’ yang berjilid-jilid, dari soal kebebasan, trickle-down effect, sampai efisiensi, misalnya. Munculnya istilah ‘efisiensi-berkeadilan’ dalam amandemen UUD 1945 bukannya tanpa perdebatan sengit. Ada perdebatan yang intens antara kubu efisiensi (Sjahrir, Boediono, dan yuniornya saat itu: SMI) dan kubu keadilan (Mubyarto dkk). Apakah istilah ‘efisiensi-berkeadilan’ adalah kompromi? Lalu bagaimana dalam praktek, sebab bagaimanapun juga itu adalah ‘perintah konstitusi’? Faktanya, selama lebih dari 20 tahun ekonomi lebih dikomandani oleh kubu efisiensi, bisa kita lihat dengan telanjang bagaimana ketidak-adilan semakin telanjang pula. Dan karena esensinya adalah rampok-merampok (yang berujung merebaknya ketidak-adilan), pada titik tertentu untuk mendukung imperalisme (baru) itu maka kekerasanlah yang akan memberikan back-upnya. Sejarah telah memberikan pelajarannya. Sejarah ‘spiral kekerasan’. Jika sudah sampai titik itu, sebaiknya kamera kesayangan itu disimpan lebih dulu. Lebih baik lagi, segera saja camera obscura itu tidak digunakan, sehingga darah tidak perlu mengalir. *** (18-06-2025)

camera obscura

1696. Menulis Ulang Masa Depan

20-06-2025

Delapan bulan terakhir rasa-rasanya adalah bulan-bulan yang menjengkelkan.

Peristiwa ulangan tiap lima tahun di republik pada dasarnya adalah untuk ‘menulis ulang masa depan’. Masa depan, paling tidak lima tahun ke depan seakan sedang ditulis ulang melalui janji-janji kampanye. Jadi sungguh salah kaprah jika peristiwa pemilihan itu dimaknai sebagai pesta (demokrasi) seperti di jaman old. Seribu persen salah kaprah. Tetapi mengapa istilah ‘pesta demokrasi’ ini bisa bertahan lama di jaman old? Tentu ada faktor ‘takut’-nya, tetapi lebih dari itu, kalau istilah ‘pesta demokrasi’ itu adalah sebuah ‘surface frame’ (Lakoff), ia bisa dengan mudah digantungkan karena ada ‘deep frame’-nya, yaitu: re-pelita. Repelita (rencana pembangunan lima tahun) dengan segala hikayat pembangunan-isme, stabilitas, dan tinggal landas-nya. Dongeng ‘massal’ di tengah-tengah puncak modus komunikasi man-to-mass via media cetak, film, radio, dan terutama televisi, serta adanya latar belakang Perang Dingin memang kemudian mempunyai potensi lebih besar untuk berhasil. Maka pemilihan umum sebagai pesta itu layaknya ‘libur kenaikan kelas’ saja untuk kemudian ‘naik kelas’ di repelita berikutnya. ‘Masa depan’ itu sudah jelas: ada di ‘sekolah’ tinggal landas yang akan lulus nanti pada lima repelita kemudian, jadi tidak usah ditulis-tulis ulang lagi melalui janji-janji kampanye. Rutenya ‘garis lurus’ yang sadar atau tidak mengingkari kemungkinan ‘patahan-patahan dialektis’.

Latar belakang Perang Dingin sedikit banyak telah ‘mengaburkan’ juga apa yang sebenarnya menjadi tantangan besarnya. Seakan bermacam tantangan besar itu tersederhanakan menjadi soal kita dan mereka dalam dunia yang memang sedang dalam situasi ‘bipolar’ itu. Yang sedang ada di ‘pakta dominansi primer’ itu akan ‘ikut-ikut saja’ selama masuk dalam kubu-polar mereka. Akhirnya yang terbangun adalah relasi patron-klien. Selama sik-klien memberikan ‘kewajibannya’ pada sik-patron maka perlahan sik-klien merasa bisa semau-maunya. Terlebih kemudian ia membangun sendiri relasi patron-klien di bawahnya juga. Jalur ABG di jaman old sedikit banyak menggambarkan bagaimana itu berjalan. Termasuk bagaimana upeti-setor kemudian melekat-erat di dalamnya. Rent-seeking activities pun kemudian merebak dimana-mana. Tak jauh-jauh amat dari dunia feodalisme jaman doeloe, hanya saja yang ‘disewakan’ sekarang adalah jabatan.

Paling tidak 10 tahun terakhir kita bisa melihat dengan mata telanjang bagaimana suasana feodalisme ini dibangun dengan tanpa sungkan lagi. Bahkan dengan segala pernak-pernik yang melekat pada tubuh. Vulgar. Maka tidak mengherankan bagaimana rent-seeking activities itupun berkembang secara ugal-ugalan pula. Imajinasi tentang ‘nobility obligate’ (noblesse oblige) yang semestinya lekat dalam jabatan publik pun melenyap dengan tanpa beban lagi. Seakan ugal-ugalannya dalam mencari kekayaan itu sungguh berpengaruh dalam perilaku. Apalagi perudangan-peraturan-hukum seakan ada di tangan ‘sik-raja’. Semau-maunya. Lupa bahwa ‘lanskap kejadian’ sudah berubah, paling tidak sudah bukan lagi di puncak modus komunikasi man-to-mass, tetapi di Jaman Informasi ini modus komunikasi mass-to-mass via jaringan digital-internet telah menjadi yang dominan. Kita melihat misalnya, bagaimana khasiat dari aksi para buzzerRp itu ternyata mempunyai waktu kedaluarsa yang pendek, jauh lebih pendek dari sakitnya luka-luka yang diakibatkan oleh perilaku yang sering sudah mirip binatang itu. Komunitas dimanapun, tentu mempunyai kemampuan untuk belajar (bersama).

Menurut Hobbes, kuasa tidak hanya soal hasrat yang akan dibawa sampai mati, tetapi juga untuk melindungi apa-apa yang sudah diperolehnya. Apalagi dalam konteks di atas, jika segala kenikmatan itu lebih diperoleh karena kuasa, dari ‘jualan’ kuasa, misalnya. Korupsi, kong-ka-li-kong, pat-gu-li-pat, pemburuan rente, dan banyak lagi ‘sanak saudaranya’. Inilah mengapa delapan bulan terakhir ini, meski sudah ganti pemerintah tetap saja nuansa menjengkelkan terus saja menggelayut lekat. *** (20-06-2025)

1697. Strange Fruit

21-06-2025

Southern trees bear a strange fruit

Blood on the leaves and blood at the root

Black bodies swinging in the southern breeze

Strange fruit hanging from the poplar trees

Pastoral scene of the gallant south

The bulging eyes and the twisted mouth

Scent of magnolias, sweet and fresh

Then the sudden smell of burning flesh

Here is a fruit for the crows to pluck

For the rain to gather, for the wind to suck

For the sun to rot, for the trees to drop

Here is a strange and bitter crop

-Billie Holiday, 1939

1698. Y dan F Mundur Saja, Juga P

22-06-2025

Segera setelah dilantik sebagai Menko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (2024-2029), Y langsung membuat pernyataan kontroversial: peristiwa 1998 bukanlah pelanggaran HAM berat. Segera pula pernyataan itu diklarifikasi, intinya ‘salah dengar’ pertanyaan wartawan, sehingga ‘salah jawab’ juga. Menurut Ketua Mao, politik adalah perang tanpa darah. Maka sebagai ‘perang’ politikpun akan lekat dengan ‘saling serang’, atau jelasnya: gertak, bluffing. Delapan bulan kemudian masih terkait dengan peristiwa 1998, F sebagai Menteri Kebudayaan membuat pernyataan yang memicu kemarahan luas: tidak ada perkosaan massal di 1998, dalam gambar besar ingin menulis ulang sejarah dalam ‘tone positif’. F kemudian ‘dibela’ dalam klarifikasinya oleh P yang merupakan tempat F sebagai Menteri Kebudayaan dalam koordinasi. P adalah Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Kalau sik-J yang ada di puncak selama 10 tahun itu memang mau ‘menyelesaikan’ bermacam persoalan bangsa di masa lalu, ngapain saja selama 10 tahun itu? Dan mengapa ‘ternak-ternak’nya sekarang menjadi demen berolah-narasi soal masa lalu?

Langkah pertama dokter dalam menegakkan diagnosis, dan untuk kemudian mengelola penyakit adalah dengan anamnesis: tentang perjalanan penyakit, keluhan dll, riwayat penyakit keluarga, dan seterusnya. Anamnesis adalah serapan bahasa asing: dari ana, kembali dan mimneskesthai, memanggil kembali, mengingat. Mengingat tidak berhenti dengan mengingat saja, tetapi seakan menjadi bagian dari ‘janji penyembuhan’ terapi dalam ruang praktek dokter seperti contoh di atas. Jika ada nada 1-2-3, dan sekarang kita sampai pada ‘nada mengingat’ (nada 2, misalnya), maka nada 3 meski belum hadir seakan sudah kita antisipasi. Dan bagaimana jika antisipasinya itu adalah: tekad untuk tidak mengulangi lagi ingatan (gelap) itu?

“Tekad untuk tidak mengulangi’ pada dasarnya adalah sebuah janji. Masalahnya, janji dan menepati janji bisa-bisa menjadi dua hal sungguh berbeda. Dari sini saja kita bisa segera membayangkan, hanya ketika janji dan menepati janji sudah menjadi kebiasaan yang menyatu maka janji ‘untuk tidak mengulangi’ akan hadir sebagai kemungkinan. Ketika ‘martabat’ sebuah janji memang terus dijaga. Dan itulah sebenarnya nuansa ‘tone positif’ semestinya diletakkan. Karena ketika ada dalam nada-nada ‘tone positif’ seperti itulah sekelam apapun masa lalu akan lebih mampu menampakkan diri, katakanlah sebagai ‘nada 1’ yang sedang mengalami retensinya. Lebih mampu menampakkan diri karena ada janji yang sedang diantisipasi: tekad untuk tidak mengulangi.

Paling tidak sepuluh tahun terakhir ada masalah besar antara janji dan menepati janji. Kebiasaan ingkar janji justru tidak hanya sudah menjadi kebiasaan, tetapi sudah menjadi habit dalam konteks teori tindakannya Pierre Bourdieu. Maka tidak mengherankan jika tindakan dalam ranah kekuasaan itu akan menjadikan masa lalu sekedar sebagai alat saja. Yang terbawa dalam ‘tindakan politik’ a la rejim terdahulu melalui ‘capital’ yang dibawa ternak-ternaknya itu. Yang tersandera kasus atau telah menikmati segala kenikmatan yang nyaris ‘tanpa batas’. Maka Y, F, dan P memang sebaiknya dipecat saja, jika tidak mau dengan sukarela mengundurkan diri. Setelah itu, bangunlah habit baru, bagaimana janji-janji dibiasakan untuk ditepati. Saatnya khalayak kebanyakan membuka lagi janji-janji kampanye yang ditebar. Jika ditepati, memang begitu seharusnya. Jika tidak? Bangsat-lah. *** (22-06-2025)

Bahan bacaan: P. Bambang Irawan, Peran Ingatan dalam Rehabilitasi Tindakan Politis, dalam: Jurnal Filsafat Driyarkara, edisi Th. XXVI, No. 1, September 2002: Hannah Arendt dan Tindakan Politik, hlm. 133-149

1699. Perang Yang Di Luar Kendali

23-06-2025

Banyak perang di dunia ini faktanya memang di luar kendali kita. Kita setuju atau tidak, diuntungkan atau tidak, bermacam perang tetap terjadi. Yang terjadi terjadilah, di luar mau-maunya kita. Seperti bermacam bencana alam, seringnya terjadi di luar kendali kita. Lalu apa yang mesti diperbuat? Menurut Toynbee, peradaban akan sangat dipengaruhi oleh adanya tantangan dan respon. Tantangan yang terlalu besar bahkan bisa melenyapkan peradaban. Tantangan kecil cuma akan ‘menggelitik’ saja. Tetapi apa dibalik respon itu? Jika memakai term yang ada di judul, respon bisa juga dihayati sebagai apa-apa yang (sebenarnya) masih ada dalam kendali kita.

Memang tidak mudah membayangkan apa yang di luar kendali dan yang ada dalam kendali karena sejarah memberikan pelajaran pada kita bahwa dalam banyak hal sejarah adalah juga sejarah kendali, kontrol. Paling tidak hampir seabad ini kita bisa belajar (langsung) bahwa dunia kita hidup ini seakan sangat dipengaruhi oleh, katakanlah, balance of power. Soal kendali-kendalian dalam ‘keseimbangannya’. Mungkinkah kita bisa membayangkan ada yang begitu terusik ketika Ukraina ingin masuk NATO? Atau begitu terusik ketika Iran ingin punya bom atom? Pasca Perang Dunia II, mengapa Jerman, Jepang misalnya, tidak punya bom atom? Dan pasca pecahnya USSR menghasilkan perjanjian tertentu pada negara-negara eks Pakta Warsawa? Apakah hari-hari ini seakan dunia kita hidup sedang mencari ‘zona goldilocks’ baru? Sebuah ‘sintesis’ yang segera akan menjadi ‘tesis’ baru? Di sisi lain, kendali manusia atas alam yang semakin menampakkan keugal-ugalannya telah membuat kedaruratan iklim semakin membayang.

Tetapi apapun itu membayangkan apa yang masih ada dalam kendali dan yang tidak, tetaplah bermanfaat. Misalnya kita dihadapkan dengan potensi gempa dan tsunami. Kita tidak bisa mengendalikan kapan gempa dan tsunami akan datang, tetapi jelas pula membuat dan menaruh deteksi dini akan gempa dan tsunami sepenuhnya ada dalam kendali. Membangun gedung tahan gempa, membuat jalur evakuasi saat alarm tsunami meraung-raung, melakukan latihan-latihan dalam menghadapi gempa, membentuk tim penyelamat, dan seterusnya. Itulah respon dalam menghadapi tantangan gempa dan tsunami. Ketika balance of power hari-hari ini mengalami goncangannya, apakah cukup hanya dengan mengatakan bahwa republik ada di posisi non-blok? Sambil mengatakan betapa berbahayanya situasi sekarang ini? Lebih dari 2000 tahun lalu, Thucydides telah memperlihatkan bagaimana (mau-maunya) non-blok-nya warga Melos berakhir dengan tragis.

Apa yang disebut Toynbee bahwa tantangan terlalu besar akan menghancurkan peradaban? Bencana alam dahsyat misalnya, atau kuatnya serangan dari luar yang membuat peradaban suku-suku asli menghilang. Tetapi tantangan yang ‘terlalu besar’ bisa saja menjadi tantangan ‘besar’ saja ketika kita mampu memperbesar kapasitas diri. Inilah nampaknya yang mau dikatakan Richard Robinson di Universitas Melbourne 5 Juli 2016, bahwa ia tidak percaya Indonesia akan kuat seperti diyakini di tengah-tengah euphoria naiknya Jokowi jadi presiden saat itu. Dan sekarang terbukti apa yang dikatakan oleh Richard Robinson, ‘orang itu’ memang hanya merusak republik saja. Sampai sekarang.

Maka non-blok bukanlah cek kosong. Sejak jaman Thucydides non-blok tidaklah kemudian menjadi steril dari ancaman. Bahkan ancaman bisa menjadi ‘terlalu besar’ jika tidak selalu meningkatkan kapasitas diri. Tidak bisa hanya modal ‘maksud baik’ saja. Pada akhirnya non-blok juga akan berurusan dengan power juga, baik soft power maupun hard power. Yang sayangnya keduanya telah mengalami keretakan besar di era ‘orang itu’. Rusak-rusakan. Dan hampir bisa dikatakan bahwa itu bersumber dari: ugal-ugalan. Sama sekali tidak pernah berkembang apa yang disebut sebagai keutamaan prudence itu. Hikayat non-blok sebenarnya adalah hikayat meniti di atas tegangnya tali yang ditarik oleh blok-blok yang ada. Dan bisa dibayangkan jika itu dilakukan dengan ugal-ugalan, pecicilan, gegayaan, sok-sok-an. *** (23-6-2025)