1685. Aku Dibicarakan, Aku Ada

03-06-2025

Cogito ergo sum, aku berpikir aku ada, demikian dikatakan Rene Descartes (1596-1650). Kadang plèsètannya bisa bermacam-macam, aku mengkonsumsi maka aku ada, dan seterusnya. Logika dunia selebriti nampaknya adalah juga ‘aku dibicarakan, aku ada’. Selebriti adalah serapan bahasa asing yang asal katanya memang terkait dengan popularitas di depan publik karena kehadirannya yang berulang-ulang. Dari para selebritas kita bisa melihat bagaimana keberulangan hadir di depan publik itu bisa-bisa karena menghadirkan kontroversi. Tidak peduli apa yang membuat dia jadi pembicaraan, mau hal ‘baik’ atau ‘buruk’. Tetapi jika kita bicara selebriti, itu katakanlah ada di ruang privat. Meski tingkah lakunya menelusup di ruang-ruang publik, tetaplah itu bukan ranah res-publika, ranah negara dalam hal ini. Atau kalau mau tegas, mereka-mereka itu pecicilan tidak memakai uang pajak yang dikumpulkan oleh negara dari warga negaranya. Jadi mau koprol atau kayang sekalipun, dan kemudian mendapat tepuk tangan-kemudian dibicarakan dalam rentang waktu tertentu, maka yang terjadi terjadilah.

Dalam ranah negara tentu logika selebritas di atas akan digunakan juga terutama di rentang waktu pemilihan umum, atau di rentang waktu ‘perebutan kuasa’. Bukan popularitas yang sering digunakan, tetapi elektabilitas. Maksudnya tak jauh-jauh amat sebenarnya. Rentang waktu pemilihan itupun dibiayai oleh pajak, dan para pembayar pajakpun akan rela-rela saja uang pajaknya digunakan untuk sebuah proses sehingga yang ‘terbaik’lah yang muncul. Tetapi setelah pemilihan selesai dengan segala kesimpulannya? Setelah masuk dalam rentang ‘penggunaan kuasa’? Machiavelli pernah mengatakan bahwa soal ‘perebutan kuasa’ itu bisa berbeda dengan saat ‘penggunaan kuasa’. Contoh gelap adalah Hitler, saat merebut kuasa dengan jalan demokrasi tetapi setelah berkuasa, kuasa digunakan untuk memberangus demokrasi. Tetapi bagaimana jika selebritisasi dalam pemilihan terus saja berlanjut sama saat penggunaan kuasa? Apa yang dipertaruhkan?

Rentang pemilihan sebenarnya bisa dihayati sebagai sebuah rentang ‘ketidak-pastian’ yang sedang mencari siapa yang akan berdaulat sehingga ‘ketidak-pastian’ itu sementara bisa berakhir. Ketika logika pemilihan itu terus saja bablas setelah pemilihan maka jangan-jangan ‘nuansa ketidak-pastian’ itu akan terbawa juga. Penggunaan kuasa kemudian ada dalam bayang-bayang ‘ketidak-pastian’ akan siapa yang berdaulat, padahal sebagai hasil pemilihan soal siapanya itu sudah ‘selesai’. Apa yang terjadi? Carl Schmitt pernah mengatakan seabad lalu bahwa kedaulatan adalah soal siapa yang membuat keputusan di tengah situasi kedaruratan. Padahal ‘kedaruratan’ yang membayangi perebutan kuasa saat pemilihan itu sudah ‘selesai’. Asumsi kedaruratan pasca pemilihan inilah yang kemudian bisa memicu ‘spiral keberdaulatan’ yang semakin ‘mengeras’. Bahkan kemudian untuk meyakinkan diri bahwa itu bukanlah asumsi belaka maka bisa-bisa bermacam ‘kedaruratan’ diciptakan. Macam-macam.

Tulisan ini didorong ketika ada ‘normalisasi’ ketika pejabat publik bertingkah seakan ia sedang dalam masa kampanye saja. Relawan-relawan yang muncul atau dimunculkan saat kampanye itu tidak segera membubarkan diri atau dibubarkan, seakan terus saja dipelihara karena kampanye belum selesai. Termasuk dalam hal ini ‘logika selebritas’ seperti digambarkan di atas, tetap saja digunakan terus menerus, dengan tanpa beban lagi padahal uang pajaklah yang digunakan. Apakah karena tidak mau ‘terjebak’ dalam permainan logika selebritas ini kita kemudian diam saja terhadap laku sontoloyo demi selalu masuk dalam pembicaraan khalayak kebanyakan, dan dengan itu maka ia ‘ada’? Tetapi diam saja seakan itu tidak adapun akan menghadapi ‘tantangan’ juga, dari para buzzer bayaran, relawan yang terus dipelihara, atau media bayaran yang akan membuatkan panggung lakon sontoloyo itu. Maka pilihan untuk tetap melawan laku sontoloyo itu tetaplah mempunyai alasan kuatnya, meski memang seakan-akan masuk dalam ‘jebakan’.

Alasan utama adalah jangan sampai ranah politik negara itu digeser semata karena popularitas a la selebriti saja. Dengan cara apapun berupaya menjadi yang paling banyak dibicarakan. Yang paling banyak dilihat, disukai, jika memakai istilah medsos. Karena apa? Tentu karena yang digunakan adalah uang pajak dari kita semua. Yang kedua adalah soal ‘pengetahuan tersembunyi’, tacit knowledge. Perlawanan frontal terhadap perilaku sontoloyo pejabat publik yang maunya ngetop dengan menghalalkan segala cara itu memang perlu, jangan sampai ‘tabungan ingatan’ itu hanya menjadi milik mereka saja. ‘Tabungan ingatan’ yang secara kuatitatif itu pada titik tertentu bisa-bisa akan berubah secara kualitatif. Kasus isu ijazah palsu menunjukkan hal tersebut. Apapun itu, perlawanan terhadap ‘status quo’ jika dilakukan secara terus menerus pada titik tertentu akan memetik hasilnya juga.

Dan yang terakhir, seperti disinggung di atas, perlawanan frontal terhadap gegayaan sok selebriti dari pejabat publik itu adalah untuk melawan kecenderungan ‘spiral keberdaulatan’ yang dibangun atas asumsi ‘ketidak-pastian’ itu. Intinya, melawan fasisme bahkan sejak masih sebagai fakta potensialnya. *** (03-06-2025)

1686. Setia Kepada Negara

04-06-2025

“When you think of the long and gloomy history of man, you will find more hideous crimes have been committed in the name of obedience than have ever been committed in the name of rebellion,” demikian ungkapan CP Snow dikutip oleh Stanley Milgram dalam buku laporan eksperimennya, Obedience to Authority (1974). Apa yang dilakukan oleh dokter di UGD ketika ia berusaha menyelematkan jiwa seseorang? Apakah ia akan mencari jiwa orang itu dan setelah ketemu kemudian diselamatkan? Atau ia akan membebaskan jalan napas, memberikan pernapasan, dan menghentikan perdarahan dan mengganti cairan yang hilang, yang semua itu adalah soal tubuh. Ketika semua itu berhasil dilakukan maka selamatlah jiwa orang itu. Kita bisa memberikan diskripsi tentang warna merah misalnya, panjang gelombangnya sekian, jika dicampur dengan warna A maka akan menjadi warna B, tetapi bagaimana kita bisa menghayati adanya warna merah dalam sebuah pengalaman? Saat warna merah itu lekat pada kursi, meja? Dalam pelangi? Demikian juga dengan ideologi, meski bisa ditulis dalam sebuah plakat, atau buku-buku tebal, tetapi ‘ideologi’ sebagai pengalaman hanya akan dirasakan ketika ia mewujud dalam perilaku. Dalam keputusan-kebijakan, misalnya. Dalam Fenomenologi hal-hal di atas bisa dikatakan sebagai contoh dari nonindependent parts, atau moments.

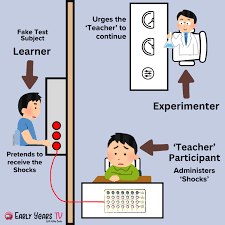

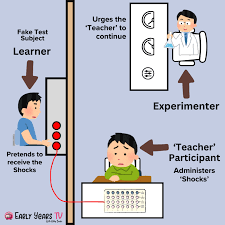

Obedience to Authority karya Stanley Milgram yang memuat kutipan CP Snow di atas dalam Introduction adalah laporan dari percobaan panjang yang dilakukan Milgram tentang obedience, kesetiaan. Yang diteliti adalah sosok ‘guru’ yang melibatkan orang dari bermacam latar belakang. ‘Guru’ akan menanyakan suatu hal pada ‘murid’ (diperankan oleh aktor) dimana ketika murid salah menjawab ‘guru’ akan memberikan kejutan listrik lewat tombol di depannya, dan disambungkan dengan kabel ke ‘murid’. Tentu ini pura-pura, tetapi ‘murid’ yang diperankan oleh aktor itu akan pura-pura kesakitan karena disetrum. Voltase setrum akan semakin tinggi ketika ‘murid’ salah terus dalam menjawab. Ada pihak ketiga sebagai pengamat -yang sebenarnya adalah pemegang otoritas juga, tugasnya adalah memperingatkan jika ‘guru’ ragu-ragu memberikan setruman pada murid ketika salah menjawab. ‘Guru’ diberitahu bahwa percobaan itu mempunyai ‘maksud baik’ dalam hal pendidikan. Hasilnya? Sebagian besar responden: ‘guru’, ternyata sampai mau memberikan setruman dengan tingkat kejut tertinggi, bahkan ketika ‘murid’ yang diperankan oleh aktor itu sudah mengiba-iba minta dihentikan. ‘Guru’ yang senyatanya mempunyai latar belakang sangat beragam, ada yang berprofesi sebagai guru, pekerja kasar, bahkan pendeta. Dengan latar belakang penelitian seperti itu maka tidak mengherankan jika Stanley Milgram mengambil kutipan CP Snow di atas.

Apa yang ‘hilang’ dalam percobaan Milgram di atas, sehingga dikutiplah pendapat CP Snow seperti di awal tulisan? Dengan hadirnya ‘pengamat’ yang pada dasarnya adalah pemegang otoritas itu, segera nampak nuansa kebebasan telah melenyap. Atau paling tidak begitu sempitnya ruang kebebasan dari sik-‘guru’. Setia sebagai pilihan kemudian menjadi menyempit. Seakan tidak ada pilihan selain setia terhadap ‘otoritas’. Hal yang tak jauh berbeda dari laporan Hannah Arendt atas persidangan Adolf Eichmann sebelum Milgram memulai penelitiannya, yaitu terkait dengan banality of evil. Sempitnya bahkan hilangnya kesempatan untuk timbang-menimbang itu membuat evil mudah menjadi banal.

Bagaimana kesetiaan di ‘ranah agama’? Sebagai contoh misalnya, bagaimana soal kesetiaan ini menjadi salah satu pilar dari Jesuit. Dalam dunia Jesuit -maaf kalau saya salah ‘mo Setyo, kesetiaan itu adalah sebuah pilihan (untuk setia). Muncul dari kehendak bebas. Karena kesetiaan di sini sangat terkait dengan keutamaan, atau virtue. Sebuah keutamaan akan selalu berulang dan berulang sehingga kemudian disebut sebagai keutamaan. Kita bisa membayangkan bagaimana keberulangan dalam satu komunitas itu perlahan akan masuk dalam ruang ‘intersubyektifitas’, masuk dalam ruang-ruang pengalaman (bersama). Maka bisa dibayangkan bagaimana kesetiaan tidak bisa dilepas dari ‘keseluruhan’. Jika hal setia itu adalah keluaran, ia tidak bisa dilepas dari masukan dan prosesnya. Dan ketika dilepas (dari keseluruhannya) bisa-bisa ia digunakan sebagai palu godam pada siapa saja yang ‘sub-ordinat’. Atau berkembang kesetiaaan dalam level terendahnya.

Atau kalau memakai kata-kata si-Bung, ‘setia pada negara’ itu jangan berhenti pada romantikanya saja, tetapi juga (semestinya melanjut) pada dinamika dan dialektikanya. Berhenti pada romantika bisa-bisa seperti dokter yang akan menyelamatkan jiwa dan kemudian sibuk sambil gegayaan mencari jiwa untuk diselamatkan. Sementara tubuh yang kesulitan bernapas, perdarahan yang terus saja mengucur deras tidak diapa-apakan. *** (04-06-2025)

Baca juga: "Prabowo: Mereka yang Tidak Setia kepada Negara Akan Kita Singkirkan", https://nasional.kompas.com/read/2025/06/02/10530211/prabowo-mereka-yang-tidak-setia-kepada-negara-akan-kita-singkirkan

Percobaan Milgram

1687. Bangunlah Jiwanya, Bangunlah Badannya

06-06-2025

“It’s important for our nation to build - to grow foodstuff, to feed our people. Can you imagine a country that was unable to grow enough food to feed the people? It would be a nation subject to international pressure. It would be a nation at risk. So when we’re talking about American Agriculture, we’re really talking about a nation security issue,” demikian dikatakan George W. Bush, Juli 2001. Tiga tahun lalu, di depan Independence Park Philadelphia -tempat Declaration of Independence dan Konstitusi ditanda-tangani di Amerika sono doeloe sekali, Biden presiden AS saat itu, menyampaikan pidato di rentang pemilihan sela, yang intinya tentang ‘the battle for the soul of nation’. Melihat ancaman dari sayap radikal Republik -dan terbukti ketika Trump naik jadi presiden bulan Januari lalu, terkait dengan apa yang dimaksud Biden the soul of nation: demokrasi.

Judul tulisan adalah penggalan dari syair lagu Indonesia Raya. Apa yang dimaksud dengan ‘bangunlah jiwanya’ dan ‘bangunlah badannya’? Mungkin membangun ‘badan’ lebih mudah dibayangkan, tetapi ‘membangun jiwa’? Apakah cukup kemudian mengatakan, di dalam tubuh yang sehat akan ada jiwa yang sehat? Dimana kita dapat menemukan ‘jiwa’ dalam konteks syair di atas? ‘Jiwa’ yang bisa dikatakan akan membedakan komunitas satu dengan komunitas lainnya? Dalam konteks republik, ‘jiwa’ itu bisa dihayati ada dalam keseluruhan Pembukaan UUD 1945. Bahkan alinea ke-empat dengan sila-sila Pancasilanya itupun semestinya akan dijiwai pula oleh keseluruhan yang ada dalam Pembukaan UUD 1945. Termasuk juga ‘tugas-kewajiban’ pemerintah negara Indonesia di awal alinea ke-empat.

Jika membaca Pembukaan UUD 1945 dengan perlahan dan penuh per-hati-an, maka akan segera saja ‘jiwa’nya semakin menampakkan diri: ‘jiwa’ yang bebas terlebih dalam ‘oposisinya’ dengan penjajahan. Karena dengan kebebasan itulah maka kemanusiaan dan keadilan akan semakin bisa didekati. Tetapi meski dengan kebebasannya menjadi semakin mampu membangun keinginan luhurnya, tetaplah diakui ada kekuatan lebih di atas manusia. Jika merunut lebih ke belakang mengapa ide kebebasan itu menjadi kental dalam Pembukaan UUD 1945 maka akan nampak juga bagaimana berkembangnya keberpikiran itu ternyata telah berubah menjadi sebuah elan vital yang kemudian mendorong ‘creative evolution’. Termasuk ‘kreatifitas’ dalam melihat relasi-relasi kekuatan produksi selama ketidak-bebasan di jaman penjajahan. Pembukaan UUD 1945 bisa juga dihayati sebagai puncak ke-organik-an intelektual yang berkembang saat itu. Atau kalau memakai pendapat Aristoteles tentang jiwa, itulah jiwa yang lekat dengan manusia, jiwa yang berpikir. Pembukaan UUD 1945 tidak hanya berhenti pada ‘esensi’ saja, tetapi untuk operasionalnyapun sudah dipikirkan, maka dibentuklah pemerintah negara Indonesia dengan segala tugas dan kewajibannya. Dimana dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya itu ada dasar yang harus selalu diperhatikan: sila-sila yang kita kenal sebagai Pancasila itu.

Maka membaca Pembukaan UUD 1945 adalah membaca keseluruhan, termasuk di dalamnya bagaimana ‘tubuh’ pemerintah negara Indonesia itu ‘berinteraksi’ dengan ‘jiwa’ yang digendong lekat dalam Pembukaan. Ini menjadi penting ketika kita mengumandangkan Indonesia Raya, sebab pada satu rentang tertentu demi ‘membangun badan’ maka disingkirkanlah ‘jiwa’nya dulu lewat: depolitisasi. Dari kacamata Jan Patocka (1907-1977), depolitisasi seperti dikenal di republik adalah juga pukulan telak terhadap upaya ‘merawat jiwa’. Politik menurut Hannah Arendt pada dasarnya adalah dialog. Dialog yang didasarkan pada kepedulian yang mendalam. Dialog yang berangkat dari kebebasan. Sekarang ini, berpuluh tahun setelah depolitisasi di jaman old, kita sungguh bisa merasakan akibat-akibatnya. Yang paling nampak, bagaimana keberpikiran itu semakin menipis. Kasus ijazah palsu yang tidak kunjung selesai itu dan memang semestinya dengan tanpa lelah harus terus diperjuangkan, karena jika memakai ungkapan Biden, bisa-bisa ini adalah salah satu dari ‘the battle for the soul of nation’. *** (06-06-2025)

1688. Bingung Ranah?

08-06-2025

Intensionalitas dalam Fenomenologi adalah terkait bahwa kesadaran itu berarti sadar akan sesuatu. ‘Sesuatu’ bisa benda-benda, atau ingatan, atau hal abstrak lain. Macam-macam. Keterarahan di atas itu juga berarti adanya inter-koneksi yang bermakna. Sama-sama kesadaran terarah pada gunung tetapi makna satu sama lain bisa berbeda. Di lain pihak, ‘sesuatu’ itu juga memberikan dirinya pada kesadaran, tetapi tidak pernah lengkap. Sebuah kubus memberikan dirinya kepada kita mungkin sebagai ‘jajaran genjang’, hanya karena dengan pengalaman dan juga saling komunikasi tentang kubus, maka terbangunlah semacam pengetahuan atau common sense bahwa itu adalah kubus, dan dengan itulah yang menampakkan diri sebagai jajaran genjang itu bisa serta merta dihayati sebagai kubus. Rute di atas kadang disebut sebagai sikap alamiah atau natural attitude. Sebagian besar hidup sehari-hari akan dilalui dengan modus taken for granted di atas, tetapi bisa juga salah. Pada satu saat kita tersedot perhatiannya pada sebuah bangunan kayu dengan pintu, teras, jendela. Segera saja kita menghayati sebagai rumah. Tetapi itu sebenarnya properti pembuatan film saja, di belakangnya ternyata kosong tidak ada bangunan lagi.

Sikap fenomenologis berbeda dengan sikap alamiah, dalam sikap fenomenologis akan melibatkan epoche atau hal-hal yang menyebabkan kita dengan serta merta menghayati bahwa jajaran genjang itu kubus seperti contoh di atas, kita tunda lebih dahulu atau kita beri tanda kurung lebih dahulu. Kemudian sebagai layaknya ‘pemula’ kita melihat dari bermacam aspeknya, dari bermacam sisinya atau juga dari bermacam profilnya. Dari situ bisa saja akan berkembang sebuah imajinasi tertentu tentang sesuatu tersebut, dan dengan itu pula kita bisa melakukan komunikasi dengan imajinasi-imajinasi lain dalam sebuah intersubyektifitas, karena imajinasi bisa berkembang dengan liarnya. Atau kita lakukan cek-ricek lagi dengan realitas yang ada. Dengan melakukan langkah-langkah di atas maka diharapkan ‘sesuatu’ itu semakin menampakkan diri secara lebih komplit.

Mungkinkah kita membayangkan tahap-tahap dalam Strategi Kebudayaan-nya Van Peursen dengan hal-hal di atas? Tahap-tahap yang tidak mengindikasikan satu tahap lebih ‘tinggi’ dibanding tahap lainnya? Tahap mitis yang lebih dekat pada ‘sikap alamiah’ dengan modus taken for granted, tahap ontologis ketika mampu ‘mengambil jarak’ sehingga mampu membangun ‘tanda kurung’ atau mampu menunda lebih dulu ke-taken for granted-an sehingga lebih mampu menguak lebih dalam? Dan dengan itu mampu masuk tahap fungsionil dengan tidak mudah terjebak dalam bablasannya, operasionalisme? Operasionalisme yang bisa saja sampai ujung paling gelap seperti ditunjukkan oleh Hannah Arendt terkait dengan banality of evil itu?

Ketika ada ‘sesuatu’ yang menyedot perhatian banyak orang dan berlanjut pada komunikasi makna-makna, serta perlahan terbangun ‘pengetahuan bersama’ mungkinkah ini akan berkembang menjadi satu ‘ranah’ tertentu? Ranah yang dalam teori tindakannya Pierre Bourdieu akan menjadi salah satu yang mempengaruhi sebuah tindakan? Karena salah satu ‘pesan tersembunyi’ dari penghayatan akan kesadaran sebagai ‘sadar akan sesuatu’ itu adalah soal ‘batas’. Demikian juga ketika ‘sesuatu’ itu memberikan dirinya pada kita, ‘terbatas’ juga. Ranah pada dasarnya adalah soal ‘batas’. Menurut Bourdieu, ranah tidak hanya terkait soal ‘aturan-aturan’ yang membangun suatu ranah, tetapi adalah juga tempat ‘kompetisi’ yang tidak lepas dari power. Baik di dalam ranah atau juga antar ranah. Tetapi apapun itu, adanya ranah pada dasarnya akan sangat membantu manusia untuk bertahan hidup atau juga mengembangkan hidup. Ia akan membantu untuk mengambil sikap-tindakan yang ‘tepat’, bahkan jika itu dijalani dengan modus taken for granted.

Hari-hari ini apa yang kita kenal sebagai populisme (kembali) menyita banyak perhatian. Populisme jika melihat hal-hal di atas sebenarnya bisa dilihat sebagai ‘penyederhanaan ranah’ secara besar-besaran, menjadi: ‘ranah kita’ dan ‘ranah mereka’. Contoh yang semakin nyata: populisme a la Trump itu. Lihat bagaimana ranah pendidikan diobok-obok dari bermacam arah untuk menegaskan bahwa bagaimanapun juga itu ada di ‘ranah kita’ (yang dipimpin oleh Strict Father jika memakai istilah George Lakoff). Dan segera nampak bahwa populisme ini adalah juga soal ‘tidak tahu batas’. Jika mengingat pendapat Platon tentang keadilan, maka ketidak tahuan akan batas ini ujungnya bisa-bisa adalah merebaknya ketidak-adilan. Dan seperti ditunjukkan oleh Uskup Dom Helder Camara di sekitar tahun 1970-an, ketidak-adilan ini bisa-bisa akan memicu hadirnya ‘spiral-kekerasan’. *** (08-06-2025)

1689. Beauty and the Beast

09-06-2025

Film animasi Beauty and the Beast (1991) adalah salah satu film box office. Tidak hanya box office, tetapi juga memperoleh beberapa penghargaan. Ketika kaki depan dibebaskan dari fungsi berjalannya, ia kemudian menjadi mampu melakukan gerak-gerak motorik halus dalam rangka pencarian-pengadaan makan. Gerak-gerak motorik halus itu kemudian memicu lebih berkembangnya bagian otak terutama area bicara. Selain tentu menjadi lebih banyak kemungkinan untuk mengembangkan bahasa tubuh. Dengan berkembangnya bahasa spesies manusia seakan mendapat momentumnya untuk percepatan perkembangan. Termasuk bagaimana menghayati ketika ia bertemu dengan keindahan. Keterpesonaan kemudian tidak berhenti pada ruang hipokognitif (Robert Levy), tetapi menjadi mungkin masuk dalam perbincangan bersama. Semesta tidak hanya sebagai yang serba menakutkan, tetapi juga yang mempesona karena keindahannya. Keterpesonaan akan keindahan yang juga akan mendorong bermacam seni dalam hidupnya. Rasa merasa terkait dengan keindahan ini kemudian terus berjalan mengiringi bermacam kegilaan manusia, the beast yang sesungguhnya: homo homini lupus dalam bentuk telanjangnya. Bayang-bayang sik-Appolonian dan sik-Dionysian yang selalu saja lekat dalam perjalanan.

Maka tidak mengherankan ketika the beauty dari Raja Ampat itu terberitakan sedang terancam habis-habisan oleh keganasan the beast-nya keserakahan manusia-manusia laknat, segera saja kegundahan menyeruak bersama. Keindahan alam sebagai imbangan dari kegelapan yang digendong manusia itu seakan diusik di tengah-tengah ketidak berdayaannya. Seakan menghadirkan secara telanjang di depan mata apa yang disebut Leo Strauss sebagai gelombang pertama krisis modernisasi, ketika manusia dengan begitu sewenang-wenang mengusai alam. Atau bahkan gelombang ketiga krisis modernitas? Dimana sudah lepas dari soal ekonomi tetapi semata adalah soal penguasaan alam dan manusia -disebut Strauss sebagai fasisme? Atau apa yang disebut Strauss dimana ekonomisme sudah berkembang menjadi machiavellism comes to age, machiavellisme yang menua? Atau diterjemahkan oleh B. Herry Priyono sebagai Machiavelli menumpuk harta? Lihat ketika ditanya soal tambang nikel dalam upaya menumpuk harta yang merusak keindahan Raja Ampat itu maka segala tipu-lah yang kemudian mengemuka. Dan ujungnya? Akankah hikayat ‘lebih baik ditakuti dari pada dicintai’ akan mewujud pada akhirnya?

Tetapi di balik menyeruaknya kegeraman ketika keindahan Raja Ampat terancam, ada keprihatinan tersendiri yang perlahan membuat gelisah. Apakah keindahan manusia sudah semakin tipis sehingga ketika hidupnya banyak dirusak oleh keganasan ugal-ugalannya eksplorasi tambang misalnya, kegeraman tidak semerebak ketika keindahan alam Raja Ampat terancam? Apakah karena manusia semestinya bisa melawan sedang Raja Ampat seakan pasrah saja? Ataukah keindahan manusia sudah sedemikian terkikisnya diganti dengan keindahan sik-crazy rich, misalnya. Atau juga tertutup oleh laku tipu-bohong sehingga memang tidak ada keindahan yang menampakkan diri lagi dalam diri manusia? Juga laku asal mangap, asal njeplak, keranjingan ancam sana ancam sini. Depolitisasi itu ternyata telah mendorong pula dehumanisasi. Depolitisasi itu telah mengikis habis sik-zoon politikon sehingga sering kemudian diperlakukan semata sebagai zoon belaka. Zoon yang sering dianggap hanya perlu dihadapi oleh para buzzer bayaran yang secara telanjang kelakuannya memang sudah dekat dengan dunia binatang itu. Atau orang-orang yang sisi manusianya sudah hilang karena sandera kasus.

Maka perlawanan terhadap kehancuran keindahan Raja Ampat haruslah menjadi salah satu pintu masuk untuk menegaskan bahwa zoon politikon itu masih ada. Dan dengan itu perlahan membangun kembali keindahan manusia sebagai bagian dari segala keindahan semesta. Manusia dengan segala bahasanya, terlibat aktif dalam merawat alam semesta, termasuk dirinya juga. *** (09-06-2025)