1380. Audit! Audit! Audit!

1381. Cuci Élan Vital

22-02-2024

Apakah salah jika tidak memilih ‘penerus’ Joko Widodo karena tidak ingin melihat lagi khalayak -apalagi anak-anak dengan masih memakai seragam SD-nya, berebut bingkisan yang dilempar-lempar dari jendela mobil? Cara yang sebenarnya sudah banyak dikritik tetapi terus saja diulang-dan-diulang. Apakah itu hanya sekedar salah satu penampakan dari laku mbudeg? Jangan-jangan laku lempar-lempar bingkisan dari jendela mobil itu lebih dari sekedar penampakan mbèlgèdès-nya suatu ‘keriang-gembiraan-kuasa’.

Menurut Bergson (1859-1941) élan vital sangat penting bagi manusia dalam menjalani evolusinya. Élan vital akan mendorong kreativitas manusia. Dan bisa kita bayangkan bagaimana ‘evolusi’ peradaban itu jika minim kreativitas? Tentu berkembagnya peradaban tidak melulu ‘faktor internal’ seperti ditunjukkan oleh Toynbee yang berpendapat bahwa peradaban berkembang karena adanya tantangan dan respon. Tetapi dari mana ‘bahan dasar’ suatu respon? Bukankah kreativitas adalah salah satu bahan dasar pentingnya? Maka dapat kita lihat bagaimana pentingnya sebuah élan vital itu. Ia menjadikan sebuah kreativitas lebih dimungkinkan untuk dihadirkan.

Dalam dunia manusia, melalui apa sebuah élan vital akan dibangun? Melaui bahasa. Terutama bahasa verbal, tetapi melalui bahasa tubuh-pun masih dimungkinkan. Ketika Bergson ada di sekitar ‘puncak kreativitas’-nya, propaganda dan agitasi mulai memasuki ranah politik dengan seriusnya di bagian utara Eropa. Jika meminjam istilah George Lakoff, propaganda itu bisa dimaknai sebagai deep frame sedang agitasi adalah surface frame. Istilah propaganda sendiri sudah digunakan oleh Gereja Katolik pada tahun 1718: Congregation de Propaganda Fide, sebuah komite para kardinal yang didirikan oleh Paus Gregorius XV pada tahun 1622 untuk supervisi misi-misi luar negeri.[1] Kalau mengikuti pendapat Lakoff di atas, propaganda adalah tempat dimana agitasi akan digantungkan. Agitasi sendiri lebih mendekat dengan tindakan atau aksi tertentu.

“Man is essentially a story-telling animal” demikian dikatakan Alasdair MacIntyre dalam After Virtue (1981). “But a teller of stories that aspire to truth,” demikian dilanjutkan. Tidak hanya soal truth, tetapi juga dimana aku akan ada dalam cerita tersebut? Kampanye model Desak Anies pada dasarnya adalah berkumpulnya a story-telling animal. Melalui bahasa masing-masing mempunyai kesempatan sama untuk ‘bercerita’. Bukan model propaganda atau agitasi yang cenderung satu arah. Mengapa kampanye model begitu makin lama makin menarik? Karena pengulangan. Al Kindi –hidup di abad 9, bisa disebut sebagai bapak kriptografi, dan salah satu analis utamanya adalah soal frekuensi penggunaan sebuah ‘kata’ itu diulang. Dari situ maka sedikit-demi-sedikit bahasa yang sudah hilang itu bisa kemudian diartikan melalui analisis artefak-artefak yang ditemukan. Dengan pengulangan di berbagai kota, perlahan ‘tata-bahasa’ dalam Desak Anies-pun mulai dipahami oleh khalayak kebanyakan. Dan tidak hanya segala bahasa verbal maupun bahasa tubuh yang kemudian terhayati, tetapi juga daya dorong semangat-jiwanya, élan vital yang berkembang. Apa yang kemudian kita bisa lihat bersama? Bermacam kreativitas-pun muncul! Kreativitas dalam menghadapi tantangan yang muncul dalam suatu kompetisi pemilihan.

Pada jaman Yunani Kuno ada satu tehnik penulisan, doxografi. Jika kita akan menulis topik A, maka pendapat-pendapat terdahulu tentang A ditulis lebih dahulu, baru pendapat kita disampaikan. Banyak pemikir terdahulu yang tidak ditemukan lagi manuskrip-nya tetapi masih bisa di-akses melalui tehnik doxografi ini. Memang merepotkan, tetapi bukankah kita juga tahu bahwa ketika menulis topik A maka di masa datang akan ditulis ulang lagi untuk dinilai, dikritisi? Apakah ini kemudian menjadi semacam ‘archetype’-nya dinamika sain modern? Siap dinilai, siap dikritisi, bahkan menurut Karl Popper, harus siap juga untuk dibuktikan salah.

Seperti sering dikutip dalam beberapa tulisan terdahulu, kemajuan negara-negara Barat menurut Mangunwijaya adalah perjalanan panjang soal retorika. Trivium dalam pendidikan klasik terdiri dari grammar, logika, dan retorika, sebuah ‘paket’ komplit untuk menapak jalan ‘kebebasan’. Bebas dalam menyuarakan apa-apa yang dirasakan, apa-apa yang dipikirkan, sekaligus siap untuk sebuah dialog, bahkan debat. Karena ada dalam ranah ‘grammar dan logika’ yang sama pula. Dan berangkat dari kemampuan retorika di atas, dan berkembangnya ‘cek-ricek’ maka berkembangnya bermacam sain-pun menjadi lebih dimungkinkan. Lihat misalnya bagaimana percepatan berkembangnya sain itu ketika ‘cek-ricek’ menjadi lebih luas dan ada waktu pendalaman yang cukup setelah mesin cetak massal ditemukan.

Apa yang mau dikatakan di sini adalah bahwa élan vital itu bisa juga berkembang melalui propaganda dan agitasi, tetapi tetap melalui ‘mekanisme’ dua arah-lah ia akan berkembang dan bertahan lebih lama. Judul ‘cuci élan vital’ adalah dalam konteks Perang Modern yang sering disinggung oleh Ryamizard Ryacudu, dimana salah satu tahapannya adalah cuci otak. Bagaimana jika di dalam tahap ‘cuci otak’ ini ada juga ‘cuci élan vital’? Élan vital yang memang sengaja dikikis untuk dilumpuhkan. Lempar-lempar bingkisan melalui jendela mobil yang berjalan pelan itu hanyalah salah satu penampakan vulgar-nya. Melalui bahasa tubuh. Melalui bahasa verbal, lihat bagaimana bahasa itu sudah sungguh dibuat compang-camping. Bahkan sampai ada yang kemudian menjadikan bahan olok-olok: omon-omon. Tak jauh-jauh amat ketika kebocoran anggaran menjadi bahan olok-olok: bocor … bocor … bocor …. Jika jaman old ada kecenderungan bahasa tidak hanya dibakukan, tetapi juga dibekukan, makan jaman now: rusak-rusakan. *** (22-02-2024)

[1] https://www.etymonline.com/word/propaganda

1382. Saat Simpul-simpul Berkhianat

24-02-2024

Dalam dunia yang bisa dihayati terdiri dari space of flows dan space of places seperti digambarkan oleh Manuel Castells, peran nodes-nodes, katakanlah ‘simpul-simpul’ menjadi semakin penting. Di balik Dirty Vote adalah juga sebuah cerita tentang nodes-nodes itu. Di tengah-tengah banjir informasi, simpul-simpul yang ada di belakang Dirty Vote itu berusaha keras untuk merangkai dalam sebuah jaringan-cerita dengan jaringan-logika yang ketat sehingga menjadi sebuah entitas yang siap diuji-ulang dalam jaringan-intersubyektifitas. Baik itu di ‘lapangan’ space of flows maupun space of places. Pada dasarnya Dirty Vote adalah juga karya jurnalistik. Dalam masyarakat yang berkembang seperti digambarkan Guy Debord sebagai the society of spectacle memang pilihan bentuk jurnalisme seperti Dirty Vote adalah pilihan yang mestinya sudah dipertimbangkan dengan matang.

Sebagian besar kegiatan khalayak kebanyakan adalah sibuk dengan urusannya sendiri. Meski khalayak dengan bantuan jaringan digital-internet mampu meningkatkan pengetahuan dan ketrampilannya, tetap saja ia akan membutuhkan simpul-simpul dalam bermacam ranah yang bisa dipercaya. Orang bilang ada ranah profesionalisme. Meski bermacam pengetahuan dan ketrampilan self-medicine banyak berkembang, tetap saja pada titik tertentu ia akan masuk ranah kesehatan dan bertemu dengan simpul yang bisa dipercaya, simpul tenaga medis misalnya. Atau misalnya dalam konteks Dirty Vote, informasi-informasinya sudah tersebar dimana-mana, tetapi mengapa ketika dibangun dalam karya jurnalisme kemudian seakan ‘berdaya ledak’ lebih? Atau buku yang disusun berdasarkan kliping-kliping tentang Peristiwa 1998, mengapa kemudian menjadi lebih ‘menggetarkan’? Apakah itu adalah salah satu penampakan dari kemampuan di belakang Dirty Vote (2024) dan ‘buku kliping’ –Kronik Penculikan Aktivis dan Kekerasan Negara 1998 (2024), dalam membuat ‘kerumunan informasi’ menjadi ‘barisan informasi’?

“Sovereign is he who decides on the exception,” demikian dikatakan oleh Carl Schmitt dalam Political Theology (1922). Apa yang dimaksud dengan ‘exception’ dalam konteks ‘negara berdasarkan hukum’? Maka pertama-tama adalah soal bagaimana hukum ditabrak secara ugal-ugalan sehingga hidup bersama seakan dalam suasana chaotic saja. Semau-maunya. Itulah ketika simpul-simpul ‘utama’ dalam ‘negara berdasarkan hukum’ sudah berperilaku semau-maunya. Berkhianat dengan sudah tanpa beban lagi. Pengkhianatan yang sudah menjadi banal, seakan sudah biasa-biasa saja. Tetapi meski khalayak kebanyakan sudah dibiasakan dengan ‘tidak sesuainya antara kata dan perbuatan’ bertahun-tahun terakhir ini, tetapi ketika dihadapkan pada ‘peristiwa kemungkinan matinya rejim’ dalam sebuah gelar pemilihan, ‘pembiasaan’ itu tiba-tiba saja bisa ‘ditunda’ dalam penghayatan. “Sifat, watak, wajah, dan suasana suatu bangsa ditentukan langsung oleh derajat kemampuan, seni, dan efektifitas bangsa itu dalam mengendalikan kekuasaan,” demikian dikatakan Mangunwijaya dalam Kini Kita Semua Perantau (1989). Ketika panggungnya adalah panggung pemilihan dengan lakon ‘(potensi) matinya rejim’, tiba-tiba sifat, watak, wajah dari banyak stakeholder ranah negara itu mulai terkuak satu demi satu, termasuk juga (terutama) sifat, watak, wajah dari yang sedang berkuasa. Dan tidak hanya itu, khalayak kebanyakan-pun seakan sedang semangat-semangatnya mempelajari bagaimana sang-penguasa sedang berperilaku. Perilaku menabrak hukum yang sudah semau-maunya itu akan terhayati tidak lagi sebagai hal biasa-biasa saja. Dan ketika pemilihan dirasakan kacau-balau karena banyak hukum dan aturan ditabrak semau-maunya, maka suasana chaotic-pun perlahan akan menelusup dalam penghayatan. Lalu siapa yang akan berdaulat dalam situasi seperti itu?

Maka tak mengherankan jika dalam situasi seperti itu akan ada konsentrasi kekuatan kekerasan dipusat kekuasaan. Untuk menunjukkan siapa yang berdaulat, kekuatan kekerasan sangat mungkin akan digelar habis-habisan. At all cost. Lalu bagaimana dalam situasi seperti di atas rakyat kebanyakan akan menunjukkan kedaulatannya? Sebelum menegaskan kedaulatan di jalanan –parlemen jalanan, yang akan head-to-head dengan kekuatan kekerasan itu, Kang Eep SF memberikan saran yang sungguh perlu kita perhatikan, mengapa tidak dibuat Panitia Khusus (Pansus) di DPR terkait dengan ditabraknya hukum-peraturan oleh yang sedang berkuasa itu? Hak Angket bisa terus diperjuangkan, tetapi dalam waktu bersamaan Pansus juga dibentuk, sebagai satu simpul yang dilahirkan oleh khalayak kebanyakan melalui wakil-wakil-nya di DPR. *** (24-02-2024)

1383. Sains dan Krisis Makna-nya

25-02-2024

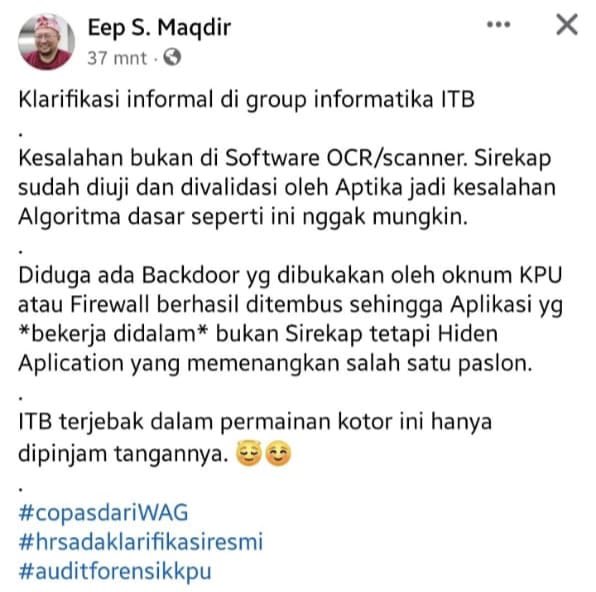

Ketika aplikasi Sirekap KPU bermasalah, dan KPU mengatakan bahwa itu adalah buatan ITB, klarifikasi resmi dari pihak ITB sepi-sepi saja. ‘Bapak’-nya Mas Menteri Pendidikan juga sepi-sepi saja. Bahkan ketika yang tahu banyak soal program computer silih-berganti mengajukan bukti-bukti kuatnya, bahwa aplikasi itu memang bermasalah. Lembaga pendidikan tua dan bergengsi itu seakan membiarkan diri sebagai bahan olok-olok atas produk yang dihasilkannya. Seakan tidak peduli lagi bahwa ada reputasi yang sedang dipertaruhkan. Apakah ini semakin menampakkan bagaimana ‘robohnya sains’ republik itu memang nyata adanya? Setelah ‘robohnya etika’ republik. Setelah dikoyak-koyak oleh adu-domba yang terus menerus tiada henti itu. Ataukah memang republik sedang diobok-obok soft-power-nya? Bertahun-tahun terakhir ini?

Apakah krisis makna terkait sains ini adalah soal sains-nya sendiri yang seakan berjalan-berkembang tidak secara signifikan dalam menyentuh hidup khalayak kebanyakan? Atau khalayak kebanyakan tidak merasa pentingnya kehadiran sains dalam hidup kesehariannya? Tetapi apakah memang sains hanya berkembang dalam lembaga-lembaga pendidikan, terutama pendidikan tinggi? Bukankah jauh di ‘lubuk-hati’-nya masalah sains itu berangkatnya dari soal cek-ricek? Katakanlah sebuah hipotesis yang akan melalui jalan terjal cek-ricek ini dengan bermacam metodologinya. Bagaimana jika seseorang melihat bermacam peristiwa yang mirip-mirip, dan kemudian ia mengimajinasikan sebagai hal yang sama? Memang imajinasinya bisa liar, tetapi bagaimana jika ia melakukan cek-ricek dengan realitas-nya lagi? Atau melakukan komunikasi terhadap imajinasi-imajinasi lain? Bukankah ini juga sebuah jalan untuk membangun bermacam pengetahuan? Apakah apa yang berkembang dalam khalayak kebanyakan itu kemudian tidak bisa dihayati sebagai sains juga karena ‘standar ke-obyektifan’-nya berbeda dengan yang memakai metodologi ketat?

Yang mau dikatakan di sini adalah, apapun itu pada dasarnya setiap hidup bersama akan selalu siap terhadap hadirnya bermacam bentuk sains. ‘Hambatan’ biasanya datang dari para ‘penikmat mitos’. Termasuk mitos bahwa ada suatu komunitas yang tidak siap dipimpin oleh kelas cerdik-pandai, misalnya. Tidak hanya ‘penikmat mitos’ yang menghambat, tetapi ternyata mitos-mitos diciptakan untuk akhirnya ‘dinikmati’ oleh segelintir orang saja. Bayangkan pula jika para ‘penikmat mitos’ itu juga bersekutu dengan tengkulak ‘camera obscura’. Maka bagaimana sains bisa menjadi bermakna dalam sebuah hidup bersama memang akan sangat dipengaruhi oleh panggung relasi-relasi kuasa. Ketika relasi-relasi kuasa semakin kompleks, maka tak mengherankan pula kemudian berkembang semacam peer-group dalam dunia sains. Otonomi akademik-pun kemudian menjadi salah satu bahasan penting dalam penyelenggaraan perguruan tinggi. Sayangnya, sains dan pengetahuan yang berkembang di luar lingkup akademik itu belum ‘terlindungi’ dalam sebuah ‘peer group’ sehingga memang lebih rentan untuk diterkam oleh dinamika kuasa. Menjadi rentan terutama ketika gairah cek-ricek tiba-tiba saja mengusik kemapanan. *** (25-02-2024)

1384. "Superman" dan Bahasanya

27-02-2024

Superman Is Dead adalah group rock asal Bali. Nampaknya nama ‘Superman’ diambil bukan dari tokoh superhero ala Marvel, tetapi istilah dari Nietzsche, terjemahan dari Ubermensch. Leo Strauss memakai pemikiran Nietzsche ini sebagai titik berangkat dalam menggambarkan krisis modernitas gelombang ketiga, fasisme. Dalam bacaan terhadap fasisme yang dikaitkan dengan ‘Superman’ ada baiknya jangan lupa membicarakan istilah lain dari Nietzsche, Last Man. Dalam praktek juga mesti diingat soal ‘newspeak’-nya George Orwell dalam 1984, terbit pertama kali tahun 1949. Leo Strauss memang bicara soal krisis modernitas, masalahnya akan ada yang membaca krisis itu sebagai ancaman dan kesempatan. ‘Kesempatan’ menjadi fasis, misalnya.

Pada gelombang pertama krisis modernitas, kontrol terhadap semesta membuat keserakahan manusia seakan tidak berujung. Gelombang kedua merupakan reaksi-nya: kontrol terhadap manusia. Fasisme ‘menggabungkan’ kedua hal tersebut, kontrol terhadap semesta dan kontrol terhadap manusia. Sedikit banyak kita bisa melihat juga pada gaya Donald Trump. Lihat bagaimana ia (maunya) seakan tak terkalahkan dalam menghadapi serangan pandemi COVID-19. “Pala loe pèyang” kira-kira itu yang diucapkan Trump pada ‘semesta virus’ ketika COVID-19 menerjang Amerika saat itu. Atau juga bagaimana perilaku pendukung sayap garis keras yang sebenarnya dekat dengan premanisme itu: Proud Boys. Dan jangan dikira model seperti ini tidak ada yang mengikutinya. Ada-lah, lihat bagaimana ancang-ancang premanisme itu sudah mulai sahut-sahutan. Premanisme yang mulai disiapkan untuk ‘jumpa darat’ melengkapi gaya preman di dunia digital yang dijalankan oleh para buzzerRp.

Tetapi bagaimana jika itu terjadi dalam negara-bangsa yang faktanya bertahun-tahun tidak juga mampu melepaskan diri dari bayang-bayang ‘pakta dominasi primer’? ‘Pakta dominasi primer’ yang ada di nun-jauh sana? Bagaimana jika ada yang berkeinginan berkembang sebagai si-Superman, tetapi pada dasarnya adalah Super-kacung? Maka newspeak-nya adalah penuh dengan puja-puji. ‘Tata-bahasa’ utamanya adalah puja-puji. Yang kedua adalah asal mangap, asal njeplak. Dan keduanya sama sekali tidak ada hubungannya dengan fakta-fakta yang ada. Last man-pun kemudian diperbesar untuk memberikan ‘latar-belakang’ bagaimana mak-nyus-nya ia sebagai si-Superman, yang sebenarnya adalah Super-kacung itu. Menjadi Superman-palsu karena ia masih saja butuh adanya kerumunan-kerumunan, terlebih jika ditambah dengan segala puja-puji. Jadi tetaplah ia seorang budak-kacung, sama sekali bukan tuan-puan. *** (27-02-2024)