1780. Wajah Janus 'Stabilitas'

16-09-2025

Pada awalnya memang an-arki, atau kalau memakai imajinasi Thomas Hobbes, state of nature. Yang kecil-kecil dalam state of nature itu tidaklah terus (mau) bernasib kalah terus, tetapi iapun bisa bersiasat, bisa bersekutu dengan yang sama-sama kecil, dan bahkan jika ada kesempatan akan menusuk dari belakang. Apapun akan dilakukan untuk bisa bertahan hidup. Maka hidup bersama terbangun pada dasarnya adalah untuk menghindari atau menjauh dari situasi state of nature itu. Yang memang akan saling menghacurkan. Rusak-rusakan.

Pada sebuah era, menjauh dari state of nature pada suatu titik tertentu kemudian dikatakan sebagai stabilitas. Atau juga ditambah dengan ‘persatuan’. State of nature kemudian bergeser atau digeser menjadi ‘musuh bersama’, lupa bahwa itu adalah juga ‘pada awalnya’. Awal sehingga manusia terdorong untuk membuat kesepakatan-kesepakatan sehingga hidup bersama tidak hancur. Tentu kita boleh tidak setuju dengan lanjutan pemikiran Hobbes terkait Leviathan itu. Makanya ada politik yang mendasarkan diri pada dialog yang (semestinya) bebas-setara. Apa yang menjadi bahan utama dialog? Pertama-tama jelas soal kesepakatan itu. Itulah romantikanya. Kesepakatan-kesepakatan yang akan diuji dalam situasi yang terus berubah. Dibentur-benturkan dengan bermacam tantangan yang bisa saja terus muncul, dinamika. Dan siapa tahu dalam dinamika itu akan muncul kesepakatan-kesepakatan baru, yang akan diuji dan diuji lagi, dialektika. Tentu ada kesepakatan-kesepakatan yang sepakat untuk terus dipertahankan, terutama yang sebagai semacam leitstar, bintang penuntun.

Kata stabilitas merupakan serapan bahasa asing, berasal dari kata stable, dimana asal-asul katanya tak jauh-jauh amat dari asal usul kata stand, berdiri. Masalahnya dalam hidup manusia tidak hanya berurusan dengan berdiri saja, tetapi juga jalan, berlari, menendang, melompat, bahkan juga tersandung. Maka penggunaan kata ‘stabilitas’ dalam hidup bersama semestinya hati-hati, karena jika berhenti dalam ‘romantika’ saja maka akan melupakan bahwa dibalik kata itu sebenarnya ada dinamika dan dialektika. Seperti sebuah atom yang bisa dibayangkan ‘stabil’, tetapi sebenarnya penuh dinamika, dialektika, tarik-menarik antar kutub, dan seterusnya. Pengalaman masa lalu di jaman old yang sebenarnya belumlah lama itu memberikan pelajaran berharga bagaimana penggunaan kata ‘stabilitas’ justru telah mencekik hidup bersama. Terutama khalayak kebanyakan, dan lebih terutama lagi ‘yang kecil-kecil’. ‘Mencekik’ karena kata itu kemudian menjadi dasar kuat bagi yang pegang senjata menjadi semau-maunya misalnya, atas nama ‘stabilitas’. Atau bahkan ada litsus-listus-an itu.

Tulisan ini didorong oleh berita adanya long march dari massa yang mengatasnamakan Gerakan Rakyat Untuk Damai (Garuda) dari Tugu Proklamasi menunju Istana Negara, Senin 15 September 2025.[1] Salah satu tuntutannya adalah ‘mendukung pemerintah dalam upaya menjaga stabilitas nasional dan mendorong pertumbuhan ekonomi’. Sebab dari pengalaman masa lalu, kita mendapat pelajaran berharga terkait ‘wajah Janus’, Janus face dari kata ‘stabilitas’ ini. Jangan sampai tuntutan di atas justru mendorong pemerintah berkembang layaknya seperti Leviathan saja. Jika itu terjadi, pengalaman menunjukkan bahwa yang jadi korban itu selalu saja ‘yang kecil-kecil’. Bahkan sedikit banyak bermacam tuntutan dari aksi (Garuda) kemarin itu seakan menempatkan khalayak kebanyakan sebagai yang ‘anarkis’. Padahal yang an-arki, yang semau-maunya itu bertahun-tahun belakangan ini dan bahkan sampai sekarang, pertama-tama adalah penguasa. Yang mengingkari bermacam kesepakatan dan juga menutup ruang-ruang kesepakatan baru itu -mbudeg, tuli, adalah juga penguasa. *** (16-09-2025)

[1] https://www.metrotvnews.com/read/NgxCDgwB-tokoh-lintas-agama-dan-massa-gelar-long-march-serukan-persatuan-dan-tolak-anarkisme

Janus face

1781. Oikos-nomos Di Tengah-tengah Kutukan Sumber Daya

18-09-2025

Pertama-tama yang dimaksud oikos-nomos itu bukanlah ada di Kepulauan Galapagos. Kepulauan dekat Ekuador yang berabad-abad terisolir dari dunia luar sehingga mampu membangun evolusinya sendiri. Juga bukan seperti Galapagos yang miskin sumber daya alam bagi manusia, sehingga paling tidak dengan ini pula Galapagos lebih mudah meloloskan diri dari ‘kutukan sumber daya’ atau resources curse. Juga pula tidak seperti Galapagos yang bisa dikatakan tidak ada predator dominan di sana selama berabad-abad terisolir itu. Yang bertahan atau tidak kemudian lebih ditentukan oleh mampu beradaptasi atau tidak. Dalam kondisi ‘bukan Galapagos’ inilah -paling tidak, republik berusaha membangun oikos-nomosnya, di seberang jembatan emasnya.

Jika Carl Schmitt pernah mencontohkan bahwa adanya ekonomi itu karena ada pembedaan antara untung dan rugi, atau adanya politik itu karena adanya ‘the political’ atau ‘yang politikal’: pembedaan antara kawan dan lawan, apakah bisa dibayangkan bahwa ada juga ‘yang politikal’ dari ‘yang politikal’ itu? Atau katakanlah juga ‘yang ekonomikal’ dari ‘yang ekonomikal’? Ataukah situasi ‘terlemparnya’ diri ke dunia secara individual -termasuk ketika kematian menjemput mau tak mau harus dihadapi sendiri, sama sekali tidak bisa diwakilkan, dan fakta bahwa kemudian kita hidup bersama dengan yang lain adalah hal mendasar yang memungkinkan bermacam hal menjadi ada? Termasuk kemudian kita mengenal istilah yang privat dan yang publik? Atau nature dan nurture? Tak mengherankan jika Hannah Arendt kemudian menempatkan bicara,, dialog yang bebas dan setara sebagai pusat gravitasi dari politik. Melalui bahasa manusia menjembatani antara ‘yang privat’ dan ‘yang publik’ itu.

Termasuk juga istilah oikos-nomos itu, di satu pihak akan berurusan dengan untung dan rugi terutama dalam dinamika ‘privat’ tetapi juga tidak akan pernah lepas dari fakta bahwa kita hidup memang bersama dengan yang lain. Maka pembedaan antara embedded dan disembedded ekonomi yang pernah disampaikan oleh Karl Polanyi dalam The Great Transformation (1944) tidaklah ada di ruang kosong. Dan tidak di ruang kosong pula jika kemudian muncul juga bermacam kelas dalam hidup bersama. Terutama sejak manusia menetap dan mampu juga sebagai pengumpul. Terlebih juga setelah adanya ‘alat-alat produksi’.

Apakah kemudian bisa dikatakan bahwa hal yang paling mendasar adalah soal manusia atau kemanusiaan itu sendiri? Masalahnya, seperti dikatakan oleh Abraham J. Heschel dalam Who Is Man? (1965), ‘teori tentang bintang tidak akan mengubah esensi bintang itu sendiri, tetapi teori tentang manusia akan mengubah manusia secara eksistensial’. Teori tentang manusia seperti apa yang ada di kepala Hitler sehingga sejarah yang dibuatnya menjadi begitu kelamnya? Teori tentang ubermensch dari Nietzsche yang ditelannya mentah-mentah? Apa ‘gambaran manusia’ di republik? Dalam Pembukaan UUD 1945 jelas apa yang mendasar soal manusia ini: bebas dari penjajahan. Atau bisa juga dihayati sebagai bebas dari manusia yang mengeksploitasi manusia lain.

Maka bicara oikos-nomos di republik pertama-tama harus dibayangkan bahwa itu adalah sebuah ‘moments’,[1] hal yang tak bisa lepas dari penghayatan kita tentang manusia: bebas dari penjajahan. Ia tidak bisa lepas dari segala upaya untuk menjadi bebas dari penjajahan. Maka oikos-nomos harus juga menjadi bagian dari yang menolak penggusuran sewenang-wenang. Yang menolak juga bagaimana masyarakat adat diusir dari tanah-tanah mereka oleh modal-modal besar. Oikos-nomos juga menolak bermacam mafia-mafia-an, kong ka li kong, pat gu li pat, perburuan rente, apalagi laku korupsi. Salah satu terjemahan dari bebas dari penjajahan itu adalah juga bahwa kekayaan sumber daya alam harus digunakan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat.

Salah satu perilaku yang menampakkan diri dimanapun penjajah ada adalah: semau-maunya. Pengalaman lebih dari sepuluh tahun terakhir dengan telanjang kita bisa melihat bagaimana perilaku semau-maunya ini dari penguasa, dari pemerintahan. Menurut Harold J. Laski, karakter sebuah negara hanya dapat dihayati dari karakter pemerintahannya. Maka lebih dari sepuluh tahun ini tidak salah-salah amat jika justru negaralah yang menjadi penjajah bagi warga negaranya. Oikos-nomos kemudian menghilang, dan yang berkembang adalah ‘ekonomi’ a la penjajahan. ‘Ekonomi’ kemudian dirancang pertama-tama untuk mengabdi kepentingan penjajah. Penjajah -kaum semau-maunya itu, yang memang pada dasarnya mempunyai hobi besar dalam merampas. Merampas, merampok, dengan tanpa beban lagi. *** (18-09-2025)

[1] Dalam Fenomenologi, ‘keseluruhan’ -whole, dapat dianalisa melalui bagian-bagiannya yang dapat dibedakan menjadi pieces dan moments. Pieces adalah bagian yang bisa dihayati lepas dari keseluruhan seperti dahan yang lepas dari pohonnya, misalnya, sedangkan moments bisa dihayati dengan tidak lepas dari keseluruhan. Seperti misalnya warna merah (atau hijau, kuning dll) yang bisa dihaayati ketika melekat pada kursi, pintu, dll.

1782. Mengapa 'Mereka' Hobi Nantang-Nantang?

22-09-2025

Ada ‘misteri’ yang terus saja mengganggu: mengapa ‘mereka’ itu punya hobi nantang-nantang? Contoh paling heboh karena barusan saja terjadi –beberapa waktu lalu, adalah kasus Eko Patrio itu. Dikritik soal jogetan malah nantang-nantang dengan jogetan baru. Atau soal utusan khusus presiden: seorang pemudi (ZA) yang juga anak seorang Ketua Umum partai politik, membatalkan sebagai pembicara di sebuah universitas, tetapi pada saat ia seharusnya bicara (yang dibatalkannya itu) malah mengunggah kegiatan nge-gymnya dia. Itu terjadi setelah nantang-nantangnya Eko Patrio itu berlanjut dengan gegeran, demo yang diiringi dengan kerusuhan. Dan ternyata masih ada lanjutannya hari-hari ini, soal pemakzulan anaknya, malah balik nantang: dua periode! Emang loe siapa mau makzulkan anak gue?

Salah satu nantang-nantang yang soft adalah mbudeg, menulikan diri. Dan selama sepuluh tahun terakhir kita bisa melihat dengan telanjangnya bagaimana ini berulang dan berulang. Belum lagi bermacam tipu-tipu yang sudah tidak peduli lagi bahwa dengan tersedianya bermacam sumber daya sehingga tipu-tipu itu dapat dengan mudahnya terbongkar. Mereka tidak peduli, dan terus saja tebar tipu-tipu. Tidak ada urusan lagi dengan terbongkar atau tidaknya tipu-tipu itu. Nekad. Nantang. Juga asal mangap, asal njeplak, berulang dan berulang. Dan yang lebih jelas-vulgar: asal ancam. Bermacam hal di atas semuanya bisa dikatakan ada dalam ‘ranah nantang-nantang’. Atau kalau kita ingat beberapa waktu lalu bagaimana sosok Emil Salim dalam sebuah diskusi di televisi dituding-tuding dengan kasarnya. Tentu komplit dengan kasarnya kata-kata. Provokatif dalam banyak peristiwa adu argumentasi. Tanpa sungkan lagi terhadap lawan bicara, apalagi audiens.

Jika itu adalah (hanya) soal kualitas individu, mengapa nantang-nantang ini sudah seperti sebuah orkestrasi saja? Silih berganti. Apa yang ada dalam kepala sik-dirigen? Apa yang ada dalam kepala sik-majikan? Apakah ini bisa dijelaskan hanya tentang ‘impunitas’? Bagaimana ceritanya di sebuah negara yang berdasarkan hukum soal impunitas ini seakan sudah menjadi ‘banal’? Munculnya istilah penegakan hukum yang tajam ke bawah dan tumpul ke atas, bukankah itu juga sedang bicara soal impunitas? Maka memang ‘misteri’ di atas nampaknya tidak sekedar soal ‘impunitas’ saja, tetapi bagaimanapun juga soal ‘impunitas’ ini dapat menjadi pintu masuk utama dalam menguak ‘misteri’.

Pecicilan, gegayaan karena merasa impunitas ada di tangan mestinya bukanlah di ruang hampa. ‘Pelembagaan impunitas ugal-ugalan’ ini paling tidak perlu prakondisi politis, teknis, dan sosial. Prakondisi politis sudah jelas, politik yang dibangun oleh kaum semau-maunya itu. Prakondisi teknis? Istilah hukum tajam ke bawah tumpul ke atas saja sudah mengindikasikan banyak aparatus negara memang dalam situasi sontoloyo, ada dalam orkestrasi dari kaum semau-maunya itu. Apa prakondisi sosialnya? Nampaknya ‘mereka’ yang juga sedang mengimajinasikan suatu ‘prakonsisi sosial’ tertentu: kebanyakan warga republik itu ‘lemah mentalnya’. Ditambah lagi ada imajinasi bahwa komunitas yang dihadapi adalah komunitas dengan power distance tinggi (Hofstede).

Maka tak mengherankan jika bertahun terakhir ‘sandera kasus’ merebak pada semua tingkatan ‘tata kelola negara’. Mengapa? Karena bagaimanapun juga ‘sandera kasus’ itu pintu masuknya adalah pada ‘lemahnya mental’. Yang dimaksud dengan ‘lemahnya mental’ ini adalah begitu mudahnya untuk melangkahkan kaki ke sisi gelapnya hasrat, seakan sudah tanpa beban lagi. Ketika kuda hitam[1] itu menari-nari di depan hidung, langsung saja direngkuh dengan semangatnya. Dan ketika masuk dalam ‘jebakan’, segera saja orkes ‘sandera kasus’ dimainken. Dan perlu diingat, ‘lemahnya mental’ itu pada dasarnya adalah ‘asumsi mereka’ saja, karena faktanya khalayak kebanyakan itu selalu siap untuk bekerja keras. Banting tulang. Sebagian besarnya.

Tetapi benarkah ini hanya soal ‘mental’? Salah satu keyakinan kaum neolib adalah bahwa satu-satunya yang rasional itu adalah ‘kepentingan diri’-self interest, Yang sebenarnya telah dibantah oleh Amartya Sen dengan mengajukan bahwa komitmen itupun adalah juga rasional. Maka ‘lemahnya mental’ sehingga menjadi begitu mudah tergoda untuk masuk pada sisi gelap hasrat itu bisa dikatakan juga sebagai akibat dari olah eksploitasi kepentingan diri. Dan pada saat bersamaan bisa dilihat dengan telanjang bagaimana soal komitmen-pun mengalami kematiannya. Bahkan komitmen kemudian dilihat sebagai yang ‘aneh’, yang aèng-aèng saja, sok-suci, sok-ideologis, atau jelasnya: tidak rasional.

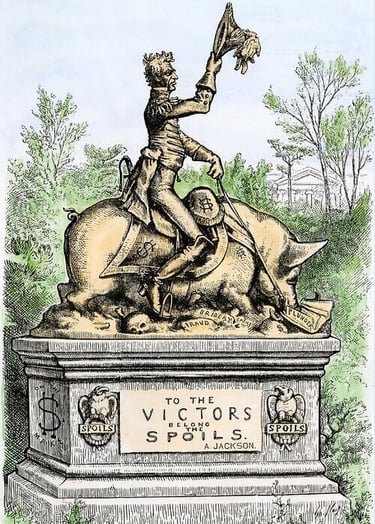

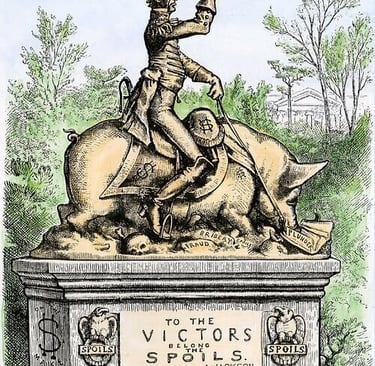

Bagi kaum neolib, ‘kepentingan diri’ sebagai yang satu-satunya rasional itu bukanlah ada di ruang kosong, tetapi ia ada di lapangan survival of the fittest. Bahkan yang paling fit kemudian berhak ‘mengambil semua’. Tak jauh-jauh amat dari slogan Andrew Jackson presiden AS ke-7 ketika menetapkan spoil systems: “to the victors belong the spoils”. Pemenang berhak atas semuanya, berhak ‘merampas’ semuanya. Hal yang sekitar 60 tahun kemudian dikoreksi dengan disahkannya Pendleton Act (1883): rekrutmen pegawai federal kemudian berdasarkan meritokrasi. Dan bukankah hal mendasar dari meritokrasi itu adalah komitmen?

Lalu apa beda kaum neolib dengan kaum ‘over-deterministik’ di ‘seberang jalan’? Sama-sama over-deterministiknya, yang satu menegaskan bahwa kepentingan diri-lah satu-satunya yang rasional, sedang di seberang, ‘komitmen’-lah satu-satunya yang ’rasional’, dan itu ada di lapangan ‘sama-rasa-sama-rata’. Apa persamaan lainnya? Sejarah mencatat bagaimana puncak kebrutalan manusia dicatat. Sama-sama brutalnya. Sama-sama ‘diktatornya’. Dan sebenarnya sama-sama lekat dengan bayang-bayang ‘patronase’. Bahkan juga maskulinitas, kata sejarah. Maka, hobi nantang-nantang seperti sudah disinggung di atas, bukankah itu juga salah satu bentuk kebrutalan? *** (22-09-2025)

[1] Kuda hitam dalam Alegori Kereta-nya Platon, menggambarkan hasrat perut ke bawah, makan, seks, dan terutama uang atau segala kemewahan-kenikmatan yang dapat dibeli dengan uang.

1783. Ijazah Palsu dan Sandera Kasusnya

23-09-2025

Yang dimaksud dalam judul adalah kasus ijazah palsu itu bisa-bisa adalah juga sebuah (mega) sandera kasus. Banyak yang kemudian mengambil keuntungan gila-gilaan dari kasus ini, baik dari luar negeri atau dalam negeri. Bahkan karena kasus ijazah palsu inipun bisa-bisa kedaulatan republic akan dijual murah. Yang sudah pasti, bagaimana kekayaan negeri ini terus saja dikeruk habis-habisan, semakin menggila karena kasus ijazah palsu ini. Mungkin ada yang mengganggap ini berlebihan, tetapi bagaimanapun juga sangat sah jika membongkar soal ijazah palsu ini adalah juga langkah awal sikap patriotic. Salah satu langkah atau ungkapan dari mencintai hidup bersama yang sedang dan terus dibangun ini. Salah satunya, klik link Off the Record FNN di bawah:

https://www.youtube.com/watch?v=uQPkElSat7Y

*** (23-09-2025)

1784. Kehancuran di Abad-21

24-09-2025

Abad 21 dikatakan sebagai Abad Pengetahuan, artinya kekuatan pengetahuan yang akan ‘memimpin’ kekuatan uang dan kekuatan kekerasan. Menurut Alvin Toffler dalam Powershift (1990), saat Revolusi Pertanian kekuatan kekerasanlah yang memimpin, ketika terjadi Revolusi Industri terjadi pergeseran, kekuatan uang kemudian memimpin. Revolusi Informasi yang merebak di abad-21 ini akan mendorong terjadinya power shift lagi, kekuatan pengetahuan akan memimpin. Beberapa tahun terakhir bahkan sampai sekarang isu soal ijazah palsu seakan memberitahukan pada kita bahwa sebenarnya kita belum siap menyambut Abad Pengetahuan ini. Bukan soal di balik ijazah itu ada sebuah pendidikan formal yang semestinya ditempuh, atau soal gelar-gelaran misalnya, tetapi adalah soal respon terkait dengan sebuah isu. Dalam hal ini isu ijazah palsu.

Terutama respon dari yang pegang kuasa, karena jika memakai pendapat Arnold J. Toynbee, peradaban berkembang karena adanya tantangan dan respon. Respon yang pertama-tama dibangun oleh ‘minoritas kreatif’. Penguasa yang juga adalah pengumpul dan pengelola pajak, tidak salah-salah amat jika para pembayar pajak yang terhormat mengharapkan mereka-mereka itu mau dan mampu menjadi bagian dari minoritas kreatif. Dengan segala sumber daya yang tersedia maka sebenarnya isu ijazah palsu ini adalah ‘masalah kecil’ saja. Atau kalau kita memakai istilah ‘tantangan’ di atas, ini adalah tantangan kecil saja. Maka tidak ada yang salah jika ada kejengkelan mengapa itu tidak selesai-selesai, padahal ada masalah lebih besar di depan hidung.

Masalahnya ada yang maunya tidak selesai-selesai, entah di belakang itu maunya apa juga tidak jelas. Terutama pihak yang ‘dituduh’ menggunakan ijazah palsu atau riwayat pendidikannya tidak jelas. Masalahnya lagi itu ada di ranah publik, yang sebenarnya justru lebih mudah selesai, cukup diperlihatkan pada publik ijazah aslinya jika ia punya, dan membiarkan itu diuji ulang keasliannya dengan segala penelitian sesuai pengetahuan atau sains yang paling baru perkembangannya. Mestinya dengan logika kepatutan saja akan cepat selesai. Jika hal di atas itu dilakukan maka: selesai, dan republik bisa lebih fokus pada tantangan-tantangan lebih besar.

Tetapi faktanya tidak begitu, isu ijazah palsu ini tidak hanya menjengkelkan karena tidak selesai-selesai, tetapi lama-lama semakin membuat potensi pecahnya republik semakin nyata. Ada kualitas individu yang sungguh ‘rendahan’, sungguh ndèk-ndèk-an itu telah membuat republik berdiri di tepi jurang. Respon lebih mengedepankan kekuatan uang dan kekerasan dalam bermacam bentuknya, bukannya lebih mendasarkan pada kekuatan pengetahuan. Respon yang bagai sebuah ‘kepakan kecil kupu-kupu’ -sambil pecingas-pecingis lagi, semakin lama semakin terasa akan membuat badai di ujung sana.

Bertahun-tahun isu ijazah palsu ini telah menjadi lapangan pertarungan antara kekuatan uang yang bersekutu dengan kekuatan kekerasan, di pihak lain: kekuatan pengetahuan. Dan semakin lama, sekutu kekuatan uang dan kekerasan itu semakin masuk mode at all cost. Mengapa? Karena isu ijazah palsu itu sebenarnya juga soal ‘(mega) sandera kasus’. Sik-pembela atau pelindungnya akan diberi dan atau mendapat bermacam kenikmatan, bahkan bisa dikatakan tanpa batas lagi. Dan siapa mau begitu saja hilang kenikmatannya? Hasrat akan kuasa tidak hanya dibawa sampai ajal menjemput, tetapi juga untuk melindungi apa-apa yang sudah dinikmati atau dikumpulkan, demikian kata Hobbes dalam Leviathan (1651). Dan rute at all cost inilah menjadikan badai di ujung sana bisa dibayangkan. Apa badai yang akan menghancurkan hidup bersama dengan serta-merta? Perang!

Peranglah badai terburuk yang mungkin bisa dibayangkan. Perang dalam arti vulgarnya, darah mengalir, tubuh-tubuh tak bernyawa bergelimpangan di jalan-jalan. Atau di bawah reruntuhan. Perang dalam arti nyata, saling bunuh. Membunuh atau dibunuh. Republik akan pecah melalui jalan berdarah-darah. Berlebihan? Tidaklah. Justru akan berlebihan jika hal gelap pekat itu tidak diperhitungkan sebagai kemungkinan. Jika hari-hari ini muncul di sana-sini istilah ‘di-nepal-kan’, itu barulah awal saja dari kehancuran republik. Hancur karena gagal membangun kekuatan pengetahuan sebagai yang ‘memimpin’ di Abad-21 ini. *** (24-09-2025)